秋月ファンクラブ掲示板

560092

本掲示板は2014/8/31をもって書き込み禁止となりました。以降は、http://mpga.jp/akizuki-fanをご利用ください。

helium? - ?

2022/12/15 (Thu) 18:01:25

www.helium.com/enterprise

ワード

ワード

Re: helium? - ?

2022/12/17 (Sat) 19:40:56

explorer.helium.com/

下矢印ボタンでmap

下矢印ボタンでmap

? - ?

2022/12/20 (Tue) 06:37:32

/www.thethingsnetwork.org/country/japan/

何?

何?

Re: ? - ?

2022/12/26 (Mon) 03:35:38

github.com/seemoo-lab/airtag

。

。

おしらせ座布団 - daruma

2014/07/08 (Tue) 19:37:13

darumaです。

『TWE-Strongの実験』スレッドはそのまま進行として、ちょっと違う切り口の派生ネタです。

認知症の親御さんをかかえる友人から相談がありました。

車いすから知らないうちに立ち上がって歩き転倒という事態が起きているので、これを察知したいというのです。

私が目下TWE工作に取り組んでいることなどまったく知らずのことですが、タイムリーというかなんというか。

センサーで「立ち上がった」を検出して発報する子機とその通報を受ける親機とで実現できると思います。

縛りとして、「ユーザはなにもできない」という特殊性があります。

と言っても、車いすへの乗り降りを介助者がするとすれば、システムを「乗せて稼働」「降ろして停止」と手動でする運用をプロトタイプとすればいいのかなと思います。

施設に預けている顧客としての持ち込みなので、施設内への設置といったおおげさなことでなく、車いすにちょんと付けてモニタを部屋なり詰所なりに置かせてもらうといった運用が手始めになろうかと思います。それで、子機は「座布団」の形で仕上げておけばいいかなと思います。

センサ(マイクロスイッチでも)で座布団に体重が乗っているか否かを拾って発報すればよいかなと。で、発報は例えば10秒間なり送出して終了という形でいいと思います。。

稼働/停止の自動化には、振動センサ(いつか使った接点に鉄球の入った缶)をつけて、「動きがある」=「乗っている」→稼働、「静止したまま」=「無人」→停止で自動運転できないかなと思いついています。

このスレッドは先行する『TWE-Strongの実験』の後追いでと思いつつ、とりあえず立てさせていただくしだいです。

『TWE-Strongの実験』スレッドはそのまま進行として、ちょっと違う切り口の派生ネタです。

認知症の親御さんをかかえる友人から相談がありました。

車いすから知らないうちに立ち上がって歩き転倒という事態が起きているので、これを察知したいというのです。

私が目下TWE工作に取り組んでいることなどまったく知らずのことですが、タイムリーというかなんというか。

センサーで「立ち上がった」を検出して発報する子機とその通報を受ける親機とで実現できると思います。

縛りとして、「ユーザはなにもできない」という特殊性があります。

と言っても、車いすへの乗り降りを介助者がするとすれば、システムを「乗せて稼働」「降ろして停止」と手動でする運用をプロトタイプとすればいいのかなと思います。

施設に預けている顧客としての持ち込みなので、施設内への設置といったおおげさなことでなく、車いすにちょんと付けてモニタを部屋なり詰所なりに置かせてもらうといった運用が手始めになろうかと思います。それで、子機は「座布団」の形で仕上げておけばいいかなと思います。

センサ(マイクロスイッチでも)で座布団に体重が乗っているか否かを拾って発報すればよいかなと。で、発報は例えば10秒間なり送出して終了という形でいいと思います。。

稼働/停止の自動化には、振動センサ(いつか使った接点に鉄球の入った缶)をつけて、「動きがある」=「乗っている」→稼働、「静止したまま」=「無人」→停止で自動運転できないかなと思いついています。

このスレッドは先行する『TWE-Strongの実験』の後追いでと思いつつ、とりあえず立てさせていただくしだいです。

Re: おしらせ座布団 - hiro

2014/07/08 (Tue) 23:11:11

面白いですね。

いやいや、父がそろそろそういった症状がちらほら出てきているので、かなり身近な問題であったりもします。

さて、座布団となると少し厄介な気もします。

と言うのも、体重がかかっているのは必ずしも真ん中で無いという事と、普通のスイッチに体重をかければ壊れてしまうと言う問題です。

次に電池やTWEを何処に入れ込むかと言う問題もあります。

踏んでも潰れないケースに入れたとしても、座る所にそれが有っては座り心地が悪そうです。

車椅子で本人が動けず必ず介助者が付くのであれば、小型の箱型の送信機として、車椅子にマグネットやクリップ等で固定して、襟元などに携帯ストラップのクリップのような物で紐を留めて、紐の先にイヤホン等に使う3.5φのプラグをつけておいて、抜けたら鳴るというのはどうでしょうか?

これなら、ベッドから起き上がってしまった等にも対応できそうです。

子機にはメカニカルなスイッチか、介助者の方が差し込むもう一つのプラグ用のジャックを設けて、それが差し込まれている限りは電源OFFというのも手です。

子機は間欠モードにすれば、相当長時間使用できそうですね。

いやいや、父がそろそろそういった症状がちらほら出てきているので、かなり身近な問題であったりもします。

さて、座布団となると少し厄介な気もします。

と言うのも、体重がかかっているのは必ずしも真ん中で無いという事と、普通のスイッチに体重をかければ壊れてしまうと言う問題です。

次に電池やTWEを何処に入れ込むかと言う問題もあります。

踏んでも潰れないケースに入れたとしても、座る所にそれが有っては座り心地が悪そうです。

車椅子で本人が動けず必ず介助者が付くのであれば、小型の箱型の送信機として、車椅子にマグネットやクリップ等で固定して、襟元などに携帯ストラップのクリップのような物で紐を留めて、紐の先にイヤホン等に使う3.5φのプラグをつけておいて、抜けたら鳴るというのはどうでしょうか?

これなら、ベッドから起き上がってしまった等にも対応できそうです。

子機にはメカニカルなスイッチか、介助者の方が差し込むもう一つのプラグ用のジャックを設けて、それが差し込まれている限りは電源OFFというのも手です。

子機は間欠モードにすれば、相当長時間使用できそうですね。

Re: おしらせ座布団 - inara1

2014/07/09 (Wed) 05:57:52

スマート座布団

http://www.keyvalue.jp/?stage=press_smartchair

というのがあるようです。

スマートフォンに送信して着席状況を見るものです。通信手段もアプリもあるようなので、こちらを使ったほうが簡単ではないでしょうか。

以前、タッチ調光ライトで使った秋月の感圧センサの大型版を使おうかとも思いましたがいろいろ大変そうです。

http://www.keyvalue.jp/?stage=press_smartchair

というのがあるようです。

スマートフォンに送信して着席状況を見るものです。通信手段もアプリもあるようなので、こちらを使ったほうが簡単ではないでしょうか。

以前、タッチ調光ライトで使った秋月の感圧センサの大型版を使おうかとも思いましたがいろいろ大変そうです。

Re: おしらせ座布団 - daruma

2014/07/09 (Wed) 07:43:19

感知部は、たわむ程度のプラ版をある程度の面積で2枚、中にあんこを入れて厚みをとり中央部にマイクロスイッチをとそんなことを考えていました。車いすですから、お尻はいつも定位置にくると思います。

本体部は座布団に入れこまず、おっしゃるように外付けです。

プラグで「抜けたらON」もシンプルで介護者が付け外しするならいい方法ですね。

と構想していたら、

inara1さん

たいへん興味深い情報をありがとうございます。あるもんですねえ。こういうのが。相談主にさっそく紹介します。もう発売されていればいいのですが。

スマホにということだと、誰(施設職員)のスマホにという問題がありますが、これを別な通信手段(TWE)にというのはやっかいそうでしょうかね。

例の感圧センサ、大型を使っても座布団の中でというのは・・・。あめ玉サイズのゴムボールを抱き合わせにすれば、うまく感知してくれるかもしれません。

本体部は座布団に入れこまず、おっしゃるように外付けです。

プラグで「抜けたらON」もシンプルで介護者が付け外しするならいい方法ですね。

と構想していたら、

inara1さん

たいへん興味深い情報をありがとうございます。あるもんですねえ。こういうのが。相談主にさっそく紹介します。もう発売されていればいいのですが。

スマホにということだと、誰(施設職員)のスマホにという問題がありますが、これを別な通信手段(TWE)にというのはやっかいそうでしょうかね。

例の感圧センサ、大型を使っても座布団の中でというのは・・・。あめ玉サイズのゴムボールを抱き合わせにすれば、うまく感知してくれるかもしれません。

Re: おしらせ座布団 - hiro

2014/07/09 (Wed) 12:19:29

センサでしたら昔の自動ドアに使われていたゴムマットの構造が良いかもしれません。

上下の金属板を穴のあいたスポンジでサンドイッチにした構造です。

安価なタイプはアルミ箔を使用した物もありました。

アルミ箔タイプは古くなると所々破れて毛羽立ってくると常時ONになる欠点が、金属板タイプは多分メッキもしてない鉄板なのか、接触抵抗が高くなって作動しなくなります。

弱点を承知で使うのなら簡単だと思います。

プラ板にアルミテープを全面貼り付けして、2枚を向かい合わせて間に穴明きスポンジでも十分でしょう。

自動ドアのものは台所のスポンジたわしより密度の粗いもので厚さは10mm位、穴径は50mm位だったと記憶してます。

上下の金属板を穴のあいたスポンジでサンドイッチにした構造です。

安価なタイプはアルミ箔を使用した物もありました。

アルミ箔タイプは古くなると所々破れて毛羽立ってくると常時ONになる欠点が、金属板タイプは多分メッキもしてない鉄板なのか、接触抵抗が高くなって作動しなくなります。

弱点を承知で使うのなら簡単だと思います。

プラ板にアルミテープを全面貼り付けして、2枚を向かい合わせて間に穴明きスポンジでも十分でしょう。

自動ドアのものは台所のスポンジたわしより密度の粗いもので厚さは10mm位、穴径は50mm位だったと記憶してます。

Re: おしらせ座布団 - inara1

2014/08/23 (Sat) 20:06:02

darumaさん

スマート座布団は問い合わせても応答なしですか。困った会社ですね。

TWEを使う方法に関して、darumaさんが新新掲示板に投稿されていますが、しばらく見落としていました(さきほどお返事しました)。

この掲示板も1週間投稿がないとさみしいですね。今月いっぱいで終わるようですが、長年使ってきただけに愛着があります。登場人物が少数で荒れないので気に入っていました。

スマート座布団は問い合わせても応答なしですか。困った会社ですね。

TWEを使う方法に関して、darumaさんが新新掲示板に投稿されていますが、しばらく見落としていました(さきほどお返事しました)。

この掲示板も1週間投稿がないとさみしいですね。今月いっぱいで終わるようですが、長年使ってきただけに愛着があります。登場人物が少数で荒れないので気に入っていました。

Re: おしらせ座布団 - daruma

2014/08/24 (Sun) 06:30:53

inara1さん、お返事ありがとうございます。

そうですね。ここもさびしくなりました。新参者の私にしてそうなのですから、inara1さんの感慨ひとしおかと思います。

新掲示板もにぎわうと(荒れないで)いいですね。よろしくお願いいたします。

そうですね。ここもさびしくなりました。新参者の私にしてそうなのですから、inara1さんの感慨ひとしおかと思います。

新掲示板もにぎわうと(荒れないで)いいですね。よろしくお願いいたします。

Re: おしらせ座布団 - inara1

2014/08/24 (Sun) 10:13:43

動作のほうですが、「車いすに乗りこむ」という最初の状態変化で親機を発報させる必要はあるでしょうか。子機からの着席信号が3.3V(座っていない)から0V(座っている)に変化したとき、親機側はLEDの状態表示の変化だけ(発報しない)にし、着席信号が0Vから3.3Vに変化したとき(座っていないとき)にだけ発報させることはできます。

>子機電源はこれまでの作例同様に発報時ON自動OFF

その方式のほうがバッテリの持ちがはりかに伸びますが、通信遮断したときと、状態変化していないときの区別がつかなくなります。使用場所が比較的狭い屋内で、親子間の通信が確実であればそのほうがいいですがちょっと心配です。

ファームウェアをいじらない方法で子機を間欠的に動作させるというのはどうでしょうか。ハード的に10秒間に1秒だけ子機をONにし、その1秒間だけハートビート信号を親機に送って、通信確保を知らせるという方法です(この場合、子機からハートビート信号を送る)。着席状態の検出は、TWEを動作させないでロジックICだけで行えば連続動作でも電流はほとんど消費されません。着席状態に変化があったことを保持しておいて、10秒間に1度の通信タイムにその信号を親機に送ればいいのではないでしょうか。

今回の場合、親機から子機に情報を送る必要はないと思うので、ハートビートは子機から送るようにすれば、往復での通信は不要になります。

ちょっとだけ席を立った場合とか、体を動かしたときにちょっとだけスイッチがOFFになってしまった場合に誤動作しないようにするために、例えば10秒間連続してスイッチがOFFやONになって初めて状態変化があったとみなすようにすることもできます。

親機の表示用のLEDは2個とし、一方は座っていないときに点灯、もう一方は座っているときに点灯するというのはどうでしょうか(点灯するのはどちらか一方だけ)。両方とも消灯しているときは通信が途絶えている場合とします。子機から親機への送信は間欠的ですが、親機の状態表示はそのときにだけ更新されるようにすれば、表示がチラチラすることはなくなります。

警報は子機からしかリセットできないようにしたほうがいいですね。

座っているときが正常状態なのでLED表示は緑、立ち上がったときは異常状態なのでLED表示は赤がいいと思います。

ポートの割り当ては例えば以下のようにしてはどうでしょうか。

センサ信号→ポート1(子機のDI1→親機のDO1)

ハートビート信号→ポート2(子機のDI2→親機のDO2)

リセット信号→ポート3(子機のDI3→親機のDO3→警報停止)

ハード的に子機を間欠ON/OFFさせたときに、親機が正しい信号を受信できるか実験してみます。

>子機電源はこれまでの作例同様に発報時ON自動OFF

その方式のほうがバッテリの持ちがはりかに伸びますが、通信遮断したときと、状態変化していないときの区別がつかなくなります。使用場所が比較的狭い屋内で、親子間の通信が確実であればそのほうがいいですがちょっと心配です。

ファームウェアをいじらない方法で子機を間欠的に動作させるというのはどうでしょうか。ハード的に10秒間に1秒だけ子機をONにし、その1秒間だけハートビート信号を親機に送って、通信確保を知らせるという方法です(この場合、子機からハートビート信号を送る)。着席状態の検出は、TWEを動作させないでロジックICだけで行えば連続動作でも電流はほとんど消費されません。着席状態に変化があったことを保持しておいて、10秒間に1度の通信タイムにその信号を親機に送ればいいのではないでしょうか。

今回の場合、親機から子機に情報を送る必要はないと思うので、ハートビートは子機から送るようにすれば、往復での通信は不要になります。

ちょっとだけ席を立った場合とか、体を動かしたときにちょっとだけスイッチがOFFになってしまった場合に誤動作しないようにするために、例えば10秒間連続してスイッチがOFFやONになって初めて状態変化があったとみなすようにすることもできます。

親機の表示用のLEDは2個とし、一方は座っていないときに点灯、もう一方は座っているときに点灯するというのはどうでしょうか(点灯するのはどちらか一方だけ)。両方とも消灯しているときは通信が途絶えている場合とします。子機から親機への送信は間欠的ですが、親機の状態表示はそのときにだけ更新されるようにすれば、表示がチラチラすることはなくなります。

警報は子機からしかリセットできないようにしたほうがいいですね。

座っているときが正常状態なのでLED表示は緑、立ち上がったときは異常状態なのでLED表示は赤がいいと思います。

ポートの割り当ては例えば以下のようにしてはどうでしょうか。

センサ信号→ポート1(子機のDI1→親機のDO1)

ハートビート信号→ポート2(子機のDI2→親機のDO2)

リセット信号→ポート3(子機のDI3→親機のDO3→警報停止)

ハード的に子機を間欠ON/OFFさせたときに、親機が正しい信号を受信できるか実験してみます。

Re: おしらせ座布団 - daruma

2014/08/24 (Sun) 13:32:27

すみません。新掲示板ばかりチェックしていたので読むのが遅れました。

この先は新掲示板で続けた方がいいと思うので、あちらで書きますが、いいでしょうか。

この先は新掲示板で続けた方がいいと思うので、あちらで書きますが、いいでしょうか。

2014/07/19 (Sat) 16:47:26

いつもご利用いただきありがとうございます。

これまでご利用いただいておりました、

http://akizuki-fan.bbs.fc2.com/

ですが、スパム対策が十分に機能しなくなりつつあるため、

以下の掲示板に移行いたします。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/

これまでの掲示板の過去ログにつきましては、すでに削除

されてしまいましたものも含め8月中に何らかの形で

参照できるようにさせていただく予定です

(画像は残念ながら失われます)。

なおこちらの掲示板につきましては2014年8月いっぱいをもちまして書き込みできないようにいたします。

(表示はしばらく可能な予定です)

なお、現在進行中のスレッドにつきましては、

こちらの掲示板に引き続き投稿いただければと

思います。

お手数をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。

これまでご利用いただいておりました、

http://akizuki-fan.bbs.fc2.com/

ですが、スパム対策が十分に機能しなくなりつつあるため、

以下の掲示板に移行いたします。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/

これまでの掲示板の過去ログにつきましては、すでに削除

されてしまいましたものも含め8月中に何らかの形で

参照できるようにさせていただく予定です

(画像は残念ながら失われます)。

なおこちらの掲示板につきましては2014年8月いっぱいをもちまして書き込みできないようにいたします。

(表示はしばらく可能な予定です)

なお、現在進行中のスレッドにつきましては、

こちらの掲示板に引き続き投稿いただければと

思います。

お手数をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 掲示板移行のお知らせ - daruma

2014/07/19 (Sat) 18:48:54

darumaです。ここを使わせていただいております。

ありがとうございます。新しい掲示板楽しみにしております。

ありがとうございます。新しい掲示板楽しみにしております。

Re: 掲示板移行のお知らせ - inara1

2014/07/19 (Sat) 19:04:22

>参照できるようにさせていただく予定

それはうれしいですね。

それはうれしいですね。

Re: 掲示板移行のお知らせ - chy_farm

2014/07/19 (Sat) 20:06:27

いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

Re: 掲示板移行のお知らせ - hiro

2014/07/22 (Tue) 19:24:23

いつもメンテナンスお疲れ様です。

今後ともよろしくお願い致します。

今後ともよろしくお願い致します。

2014/08/10 (Sun) 20:01:24

暫定的に過去ログを公開しました。

http://junkbox.info/akizuki-fan/bbsold/

この掲示板では、投稿すると管理人にメールが飛ぶような設定がなされているのですが、画像やどのコメントへのレスなのかといった情報が失われてしまっております(タイトルから推測できるものみ復元しました)。また、投稿後に編集を行った場合には反映されていません。

また、こちらの掲示板は8月末に書き込みを禁止させていただきます。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=listtitle

への移行をお願いたします。

ご不便をおかけしますがよろしくお願いたします。

http://junkbox.info/akizuki-fan/bbsold/

この掲示板では、投稿すると管理人にメールが飛ぶような設定がなされているのですが、画像やどのコメントへのレスなのかといった情報が失われてしまっております(タイトルから推測できるものみ復元しました)。また、投稿後に編集を行った場合には反映されていません。

また、こちらの掲示板は8月末に書き込みを禁止させていただきます。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=listtitle

への移行をお願いたします。

ご不便をおかけしますがよろしくお願いたします。

2014/08/16 (Sat) 19:24:31

移行先の画像サイズや文字数制限など、お手数をおかけしています。

より制限が緩和された掲示板を設置いたしましたので

こちらでテスト運用してご意見をお聞かせいただければと

思います。

http://mpga.jp/akizuki-fan/

よろしくお願いいたします。

より制限が緩和された掲示板を設置いたしましたので

こちらでテスト運用してご意見をお聞かせいただければと

思います。

http://mpga.jp/akizuki-fan/

よろしくお願いいたします。

Re: 掲示板移行のお知らせ - chy_farm

2014/08/16 (Sat) 21:01:38

拝見して、テストに昨日と同じものをアップしたらかなり改善されていますね。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=5.gif

ご面倒をおかけします。ありがとうございます。

http://mpga.jp/akizuki-fan/index.php?mode=image&file=5.gif

ご面倒をおかけします。ありがとうございます。

Re: 掲示板移行のお知らせ - daruma

2014/08/16 (Sat) 21:52:57

Re: 掲示板移行のお知らせ - inara1

2014/08/17 (Sun) 08:17:40

秋月掲示板が、過去ログ・現・新・新新の4つになったので、Webブラウザのブックマークを増やしました。

しかし、掲示板のトップページ(http://junkbox.info/akizuki-fan/)に、それぞれの入口ができているので、ブックマークを作る必要はなかったです。トップページには滅多に行かないので気づきませんでした。

しかし、掲示板のトップページ(http://junkbox.info/akizuki-fan/)に、それぞれの入口ができているので、ブックマークを作る必要はなかったです。トップページには滅多に行かないので気づきませんでした。

2014/08/17 (Sun) 12:02:37

コメントありがとうございます。1~2週間程度ご利用いただいて問題ないようでしたら、新新掲示板に過去ログも含め移行いたします。

もうしばらく複数をご確認いただくことになってしまいますがよろしくお願いいたします。

なお、http://mpga.jp/akizuki-fan/ は 100GB 程度の容量がありますので、大きな画像ファイル(最大4.9MB程度)を置いていただいても過去ログが消えることはありません。

もうしばらく複数をご確認いただくことになってしまいますがよろしくお願いいたします。

なお、http://mpga.jp/akizuki-fan/ は 100GB 程度の容量がありますので、大きな画像ファイル(最大4.9MB程度)を置いていただいても過去ログが消えることはありません。

Re: 掲示板移行のお知らせ - chy_farm

2014/08/18 (Mon) 00:00:55

管理人さま

お世話になります。新しいところは画像がきれいに出るので楽しみです。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。新しいところは画像がきれいに出るので楽しみです。

よろしくお願いいたします。

2014/08/22 (Fri) 08:36:00

本掲示板書き込み禁止のスケジュールをお知らせします。

8/31(日) 18:00 書き込みを禁止設定に変更

9/2(火) 23:00 過去ログデータ移行

また、当初、移行先となっておりました、

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=listtitle

は9月末に書き込み禁止させていただきます。

今後は、引き続き下記をご利用ください。

http://mpga.jp/akizuki-fan/

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

8/31(日) 18:00 書き込みを禁止設定に変更

9/2(火) 23:00 過去ログデータ移行

また、当初、移行先となっておりました、

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=listtitle

は9月末に書き込み禁止させていただきます。

今後は、引き続き下記をご利用ください。

http://mpga.jp/akizuki-fan/

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/26 (Sat) 14:56:26

前スレッド『TWE-Strongの実験』の続きです。

管理人さんから掲示板移行がアナウンスされ、すでに新掲示板も立ち上がっているようですが、前スレッドに遡ったりすることもあるでしょうし、ここに立てさせていただきます。

管理人さんから掲示板移行がアナウンスされ、すでに新掲示板も立ち上がっているようですが、前スレッドに遡ったりすることもあるでしょうし、ここに立てさせていただきます。

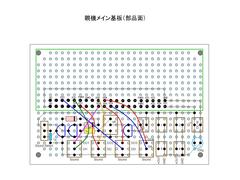

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/07/27 (Sun) 16:59:43

>電源に1μFが入っていましたが

その1μFですか。あれはデータシートの応用回路に書いてあったものです。でしたらメロディーICに近いほうがいいので、添付図のように、近くに入れるといいです。

100μFを入れるとスペースがないのなら、100μFはいれなくてもいいです。

その1μFですか。あれはデータシートの応用回路に書いてあったものです。でしたらメロディーICに近いほうがいいので、添付図のように、近くに入れるといいです。

100μFを入れるとスペースがないのなら、100μFはいれなくてもいいです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/27 (Sun) 17:15:43

ひと穴離さなければならない件、解決ありがとうございます。1μFと100μF、わかりました。そのようにします。

それでは、実作にかかります。

それでは、実作にかかります。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/28 (Mon) 19:27:30

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/07/28 (Mon) 20:58:27

子機対応基板側のICが実装されていなければ点灯しないかと思われます。

IC無しでは7402の3Pと右側の4538の10Pをジャンパしておけば点灯しそうです。

IC無しでは7402の3Pと右側の4538の10Pをジャンパしておけば点灯しそうです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/28 (Mon) 23:25:20

う~ん、点きません。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/07/29 (Tue) 05:07:44

表示部はICを挿さないとLEDは点灯しません。

親機のメイン基板単独の試験はしなくてもいいと思ったのですが、念のためにチェックするのであれば、添付図のような動作確認アダプタを、表示部のコネクタと電源コネクタとの間に挿して、子機に直接アンサーバックを送る構成にして、動作確認してはどうでしょうか。以下の手順です。

(1) TWEを挿さない状態で電源(ACアダプタ)をON

にしたとき、TWEのソケットの電源端子-GND間にに3.3Vが来ていることを確認する

(2) 4つの電源コネクタ(+OUT,GND)に3.3Vが来ていることを確認する

(3) 電源(ACアダプタ)を一旦OFFにする

(4) TWEを挿して電源(ACアダプタ)をON

(5) 動作確認アダプタを接続(ポート1と電源1に接続)

(6) 子機から呼び出したときに、動作確認アダプタのLEDが0.5秒点灯し、子機側のLEDも0.5秒点灯することを確認

(7) 動作確認アダプタのスイッチを押すと音が出ることを確認

これでポート1の動作確認はできますが、必要なら、別のポートに動作確認アダプタを接続(ポート2と電源2)して、子機側もジャンパーでポート2に変更して(5)~(7)の実験をするといいです。

このようにして、親機のメイン基板が動作しているのが確認できれば、ICを実装した表示部とつないで実際の構成で実験ればいいです。

基板間のケーブルの抜き差しは、主電源(ACアダプタ)を切った状態で行ってください。動作確認アダプタは電源が入ったままで抜き差ししても構いません。

親機のメイン基板単独の試験はしなくてもいいと思ったのですが、念のためにチェックするのであれば、添付図のような動作確認アダプタを、表示部のコネクタと電源コネクタとの間に挿して、子機に直接アンサーバックを送る構成にして、動作確認してはどうでしょうか。以下の手順です。

(1) TWEを挿さない状態で電源(ACアダプタ)をON

にしたとき、TWEのソケットの電源端子-GND間にに3.3Vが来ていることを確認する

(2) 4つの電源コネクタ(+OUT,GND)に3.3Vが来ていることを確認する

(3) 電源(ACアダプタ)を一旦OFFにする

(4) TWEを挿して電源(ACアダプタ)をON

(5) 動作確認アダプタを接続(ポート1と電源1に接続)

(6) 子機から呼び出したときに、動作確認アダプタのLEDが0.5秒点灯し、子機側のLEDも0.5秒点灯することを確認

(7) 動作確認アダプタのスイッチを押すと音が出ることを確認

これでポート1の動作確認はできますが、必要なら、別のポートに動作確認アダプタを接続(ポート2と電源2)して、子機側もジャンパーでポート2に変更して(5)~(7)の実験をするといいです。

このようにして、親機のメイン基板が動作しているのが確認できれば、ICを実装した表示部とつないで実際の構成で実験ればいいです。

基板間のケーブルの抜き差しは、主電源(ACアダプタ)を切った状態で行ってください。動作確認アダプタは電源が入ったままで抜き差ししても構いません。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/29 (Tue) 07:06:17

> 表示部はICを挿さないとLEDは点灯しません。

そうでしたか。とりあえず安心しました。

これから出勤なので、帰ったら手順にそってチェックしてみます。(1)〜(3)はすでに済んでいます。

そうでしたか。とりあえず安心しました。

これから出勤なので、帰ったら手順にそってチェックしてみます。(1)〜(3)はすでに済んでいます。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/29 (Tue) 19:26:25

動作確認アダプタを作ってテストしました。

結果。

「汎用機」を相手に1~4各ポートOKです。ただし、この場合は押している間点灯し続けます。

コールボタン子機を相手にすると、0.5秒間の点灯になります。こちらは1番しか試していませんが、汎用機相手で1~4番それぞれ反応するのでOKでしょう。

が、

メロディが鳴りません。VRを取り付けてもみましたが、鳴りません。選曲はとりあえずジャンパピンでショートしています。

結果。

「汎用機」を相手に1~4各ポートOKです。ただし、この場合は押している間点灯し続けます。

コールボタン子機を相手にすると、0.5秒間の点灯になります。こちらは1番しか試していませんが、汎用機相手で1~4番それぞれ反応するのでOKでしょう。

が、

メロディが鳴りません。VRを取り付けてもみましたが、鳴りません。選曲はとりあえずジャンパピンでショートしています。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

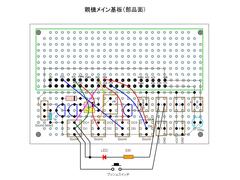

2014/07/29 (Tue) 20:54:38

スイッチ基板の配線図を描いてみました。

空中配線が4本だけありますが、ジャンパ線は無しです。そのために、表示操作部基板から来る4ピンの並びを変えます。左から、GND,Reset,消音,了解とします。表示操作基板側は、3本並びダイオードの中央と右を並べ替えればいいですよね。

※差し替えました。

※再度差し替えました。

空中配線が4本だけありますが、ジャンパ線は無しです。そのために、表示操作部基板から来る4ピンの並びを変えます。左から、GND,Reset,消音,了解とします。表示操作基板側は、3本並びダイオードの中央と右を並べ替えればいいですよね。

※差し替えました。

※再度差し替えました。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/07/30 (Wed) 05:45:32

汎用子機を相手にして4ポートとも動作したのなら、親機のTWEはちゃんと動作しているということですね。コールボタン子機を相手にしたとき0.5秒間の点灯なら正常です。

メロディーはスイッチをずっと押していないと鳴りません。プッシュスイッチでなくトグルスイッチにしたほうがいいです。

メロディーはスイッチをずっと押していないと鳴りません。プッシュスイッチでなくトグルスイッチにしたほうがいいです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 06:33:50

鳴りました!!

今日は夏季休暇その1(五月雨でとらなきゃなりません)。作業がはかどると思います。

今日は夏季休暇その1(五月雨でとらなきゃなりません)。作業がはかどると思います。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 07:54:59

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 09:32:36

主基板と表示操作基板を繋ぎました。(スイッチは3個とも付けていません。)

子機から信号を送ってもなにも起こりません。LEDが点灯してメロディが鳴り始めるはずなんですよね。

各ICに3.3Vは来ています。

信号が来るとDO(表示操作基板の5ピン中3番目のピン)がGNDレベルになるのですよね。テスタを赤リード3.3V、黒リードをこのピンにあてて、子機から送ると0.5秒間3.3Vが現れます。

子機から信号を送ってもなにも起こりません。LEDが点灯してメロディが鳴り始めるはずなんですよね。

各ICに3.3Vは来ています。

信号が来るとDO(表示操作基板の5ピン中3番目のピン)がGNDレベルになるのですよね。テスタを赤リード3.3V、黒リードをこのピンにあてて、子機から送ると0.5秒間3.3Vが現れます。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 11:53:58

一昨日揚げたスイッチ基板の配線図、基板外への引き出しを高さがとれないので当初は直付けのつもりだったのですがL形2列ピンヘッダで出すことにして描きかえました。XHコネクタのL形をもっていないのでピンヘッダです。

前掲のを差し替えてあります。

前掲のを差し替えてあります。

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/07/30 (Wed) 12:27:46

アンサバックは戻りますか?

主基板の動作テスト時に7402の3Pと右側の4538の10PをジャンパしてLEDが点かなかったのが気がかりです。

本来であれば、逆論理になるので、常時点灯で信号受信時のみ消灯な筈です。

基板の[DOx]端子(3番目)と74HC02の3P(と5P)は直接繋がっているだけですから、半田付け不良などが無ければ、LEDドライバとなる右上から二つ目のC1815のベース抵抗(3.3k)に繋がるだけです。

アンサバックがあるのであれば、LEDドライバ周辺を疑った方が早そうです。

例えば、半固定の設定でわからない程度の発光になっているかもしれません。

アンサバックが無いのであれば、順に調べるしかありません。

先にリセットバスの電圧を確認してください。

定常時はほぼ3.3Vの筈です。

左側にあるC1815のコレクタで電圧を見ると良いでしょう。

もし0V近辺であれば、同1815のベース側の電位を確認してください。

主基板の動作テスト時に7402の3Pと右側の4538の10PをジャンパしてLEDが点かなかったのが気がかりです。

本来であれば、逆論理になるので、常時点灯で信号受信時のみ消灯な筈です。

基板の[DOx]端子(3番目)と74HC02の3P(と5P)は直接繋がっているだけですから、半田付け不良などが無ければ、LEDドライバとなる右上から二つ目のC1815のベース抵抗(3.3k)に繋がるだけです。

アンサバックがあるのであれば、LEDドライバ周辺を疑った方が早そうです。

例えば、半固定の設定でわからない程度の発光になっているかもしれません。

アンサバックが無いのであれば、順に調べるしかありません。

先にリセットバスの電圧を確認してください。

定常時はほぼ3.3Vの筈です。

左側にあるC1815のコレクタで電圧を見ると良いでしょう。

もし0V近辺であれば、同1815のベース側の電位を確認してください。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 16:27:17

> アンサバックは戻りますか?

無反応です。上にも書きましたが、主基板から表示部基板のDOピンへは3.3Vが現れます。

> 半固定の設定でわからない程度の発光になっているかも

直接(抵抗経由)で3.3Vをかけて点灯するのを確認しました。

> 左側にあるC1815のコレクタ

2Vです。

> 同1815のベース

0Vです。

どこが悪いんでしょうねえ。

無反応です。上にも書きましたが、主基板から表示部基板のDOピンへは3.3Vが現れます。

> 半固定の設定でわからない程度の発光になっているかも

直接(抵抗経由)で3.3Vをかけて点灯するのを確認しました。

> 左側にあるC1815のコレクタ

2Vです。

> 同1815のベース

0Vです。

どこが悪いんでしょうねえ。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/07/30 (Wed) 18:45:48

動きませんか。

この回路では、アンサーバック信号が動作の起点になっているので、アンサーバック信号が出ないと、音も鳴らず、LEDも点灯しません。ということは、アンサーバック信号が出れば全て解決になるかもしれません。

後で配線写真をチェックしてみますが、追加質問は土日になるかもしれません。少々お待ちください。

この回路では、アンサーバック信号が動作の起点になっているので、アンサーバック信号が出ないと、音も鳴らず、LEDも点灯しません。ということは、アンサーバック信号が出れば全て解決になるかもしれません。

後で配線写真をチェックしてみますが、追加質問は土日になるかもしれません。少々お待ちください。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/30 (Wed) 19:42:12

ご面倒をおかけします。今回は製作途中でのチェックも比較的順調で気をよくしていたのですが、なかなか一発完動とはならず我ながら情けない次第です。

他の部分の工作もありますし、当面そちらを手掛けたいと思います。

他の部分の工作もありますし、当面そちらを手掛けたいと思います。

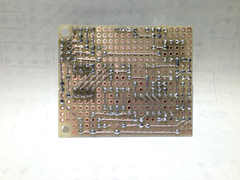

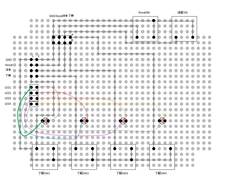

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/07/31 (Thu) 10:55:27

内部リセットバスの電圧がやや低いようです。

画像は以下を確認しております。

裏面:

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406705622.jpg

表面:

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406420145.jpg

怪しいのは基板下部コネクタ付近のRESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、1kの抵抗との接続部分のランドが写真で見ると下のGNDラインと接触しているように感じ取れます。

あわせて、LED保持用のモノマルチ(右側の4538上側)のリセット(13P)に繋がるダイオードのカソード側が右側4538の5Pへ繋がるラインとランドを経由して接触しているようにも見えます。

テスターで確認後半田ごてで修正してみて下さい。

基板単体(IC未実装)電源通電のみで、ほぼ3.3Vが正常値です。(IC実装後でも、定常時はそれに近しい値になります)

これとは関係ありませんが操作基板

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406688387.jpg

でLEDがカソードコモンとしてGNDに結ばれており、この基板と接続すると回路がショートします。

呼出表示のLEDはアノードコモンで3.3Vへ接続になります。

各子機対応部基板とはカソード側1本の接続で構いませんが、アノード側を3.3Vに接続して下さい。

GNDとVCCをメイン基板から貰えば、各子機対応基板へはスイッチ系統3本+LED1本の計4本の配線で済みますから少配線になります。

画像は以下を確認しております。

裏面:

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406705622.jpg

表面:

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406420145.jpg

怪しいのは基板下部コネクタ付近のRESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、1kの抵抗との接続部分のランドが写真で見ると下のGNDラインと接触しているように感じ取れます。

あわせて、LED保持用のモノマルチ(右側の4538上側)のリセット(13P)に繋がるダイオードのカソード側が右側4538の5Pへ繋がるラインとランドを経由して接触しているようにも見えます。

テスターで確認後半田ごてで修正してみて下さい。

基板単体(IC未実装)電源通電のみで、ほぼ3.3Vが正常値です。(IC実装後でも、定常時はそれに近しい値になります)

これとは関係ありませんが操作基板

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406688387.jpg

でLEDがカソードコモンとしてGNDに結ばれており、この基板と接続すると回路がショートします。

呼出表示のLEDはアノードコモンで3.3Vへ接続になります。

各子機対応部基板とはカソード側1本の接続で構いませんが、アノード側を3.3Vに接続して下さい。

GNDとVCCをメイン基板から貰えば、各子機対応基板へはスイッチ系統3本+LED1本の計4本の配線で済みますから少配線になります。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/31 (Thu) 17:42:22

hiroさん、ありがとうございます。 !!

> RESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、

見ると確かにハンダブリッジ。私の目は節穴かと情けないです。

帰宅して取り除いたら、成功です。

> (右側の4538上側)のリセット(13P)に繋がるダイオードのカソード側

写真で見ると確かに怪しく見えますが、こちらはセーフでした。

> 呼出表示のLEDはアノードコモンで3.3Vへ

まったく深く考えていませんでした。LED光らせるんだから「アノードに+カソードに-」と単純にやってしまいました。

> 各子機対応基板へはスイッチ系統3本+LED1本の計4本の配線で済みますから

確かにおっしゃるとおりです。基板4枚からVCCを持ってくるのは冗長です。ただ、どうも1本だけ引いてくるのはすわりが悪い気がして。LEDへ行くんだから2本の線をとしておきます。

(スイッチ3本とGNDそれにLEDの+-)×4が単純にわかりいいです。LEDのピンはアノード側もカソード側もコモンにせず、4枚から来たそれぞれ2本をそのまま各LEDに引くことにします。

描き直したら前掲を再度差し替えます。

これから出かけるので、続きは夜になってから取り組みます。

お陰様で解決です。ありがとうございました。よかったよかった。

> RESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、

見ると確かにハンダブリッジ。私の目は節穴かと情けないです。

帰宅して取り除いたら、成功です。

> (右側の4538上側)のリセット(13P)に繋がるダイオードのカソード側

写真で見ると確かに怪しく見えますが、こちらはセーフでした。

> 呼出表示のLEDはアノードコモンで3.3Vへ

まったく深く考えていませんでした。LED光らせるんだから「アノードに+カソードに-」と単純にやってしまいました。

> 各子機対応基板へはスイッチ系統3本+LED1本の計4本の配線で済みますから

確かにおっしゃるとおりです。基板4枚からVCCを持ってくるのは冗長です。ただ、どうも1本だけ引いてくるのはすわりが悪い気がして。LEDへ行くんだから2本の線をとしておきます。

(スイッチ3本とGNDそれにLEDの+-)×4が単純にわかりいいです。LEDのピンはアノード側もカソード側もコモンにせず、4枚から来たそれぞれ2本をそのまま各LEDに引くことにします。

描き直したら前掲を再度差し替えます。

これから出かけるので、続きは夜になってから取り組みます。

お陰様で解決です。ありがとうございました。よかったよかった。

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/07/31 (Thu) 18:37:23

無事で何よりでした。

基板間配線の件補足します。

確かにLEDの為に1本と言うのはすわりが悪いと言うのはわかります。

そもそも1芯のコネクタと言うのもなかなかありません。

(あるにはありますが…)

基板内で、スイッチ用に用意しているGNDを切り離して、そこと半固定をジャンパで飛ばせば、

[電源]<2本>[主基板]<2本>[表示操作基板]

(主基板)<4本>[子機対応基板]<4本>(表示操作基板)×4

と簡素化出来ます。

全体では6本減るに過ぎませんが、コネクタの数が減るのが魅力です。

基板間配線の件補足します。

確かにLEDの為に1本と言うのはすわりが悪いと言うのはわかります。

そもそも1芯のコネクタと言うのもなかなかありません。

(あるにはありますが…)

基板内で、スイッチ用に用意しているGNDを切り離して、そこと半固定をジャンパで飛ばせば、

[電源]<2本>[主基板]<2本>[表示操作基板]

(主基板)<4本>[子機対応基板]<4本>(表示操作基板)×4

と簡素化出来ます。

全体では6本減るに過ぎませんが、コネクタの数が減るのが魅力です。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/31 (Thu) 21:26:24

前掲のスイッチ基板配線図、再度差し替えました。

基板間配線は、本数を減らせるのはごもっともですが、このままで行きたいと思います。表示/操作部基板出来上がらせたことですし。

基板間配線は、本数を減らせるのはごもっともですが、このままで行きたいと思います。表示/操作部基板出来上がらせたことですし。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/07/31 (Thu) 22:10:59

メロディが最大音量でそこそこといった感じです。100Ωを24Ωか15Ωにすると目に見えて(耳に聞こえて)変わるでしょうか。いっそ無くして最大音量時0Ωはまずいですか。

電源投入時着信がONになります。これはそういうものだと心得て一度リセット押下という運用でいけばいいですね。

電源投入時着信がONになります。これはそういうものだと心得て一度リセット押下という運用でいけばいいですね。

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/08/01 (Fri) 11:20:28

なるほど、既に表示操作基板が完成していたのですね。

さてメロディ音量ですが、此方のICは使った事がなく詳しい事がわかりません。

ただ言える事として、スピーカBOXはどうされていますか?

バラックですと音が小さくなりやすいです。

アルミケースでは硬性が不足しますので、スピーカーの後ろだけプラケースを接着するなども良案です。

また、この手の専用iCはその目的だけに最適化されていますので、抵抗値などはメーカー推奨値の方が良い結果が出る場合があります。

音物は、必ずしも抵抗値を小さく=音が大きくにならない事も多々あるのでカットアンドトライでやってみてください。

やはりパワーONリセットが上手く動作していないようですね。

パターン図を追っていてリセット回路がどうも中途半端な気がしました。

多分このあたりは僅かな修正で対応可能だと思いますよ!

さてメロディ音量ですが、此方のICは使った事がなく詳しい事がわかりません。

ただ言える事として、スピーカBOXはどうされていますか?

バラックですと音が小さくなりやすいです。

アルミケースでは硬性が不足しますので、スピーカーの後ろだけプラケースを接着するなども良案です。

また、この手の専用iCはその目的だけに最適化されていますので、抵抗値などはメーカー推奨値の方が良い結果が出る場合があります。

音物は、必ずしも抵抗値を小さく=音が大きくにならない事も多々あるのでカットアンドトライでやってみてください。

やはりパワーONリセットが上手く動作していないようですね。

パターン図を追っていてリセット回路がどうも中途半端な気がしました。

多分このあたりは僅かな修正で対応可能だと思いますよ!

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/01 (Fri) 18:24:34

>メロディが最大音量でそこそこといった感じ

電源電圧が3.3Vで、8Ωのスピーカだと、最大出力は0.1Wくらいなので、職員室全体に聞こえる音量ではないかもしれません。

>100Ωを24Ωか15Ωにすると

スピーカに加わっている信号の振幅がすでに3.3Vあるのなら、抵抗を小さくしても望み薄です。メロディーICの出力抵抗はあまり低くはなさそうなので、抵抗を小さくすると、メロディーICの出力信号が逆に小さくなってしまうかもしれません。

電源電圧が3.3Vだと音量に限界があるので、例の昇圧コンバータで3.3Vを5Vに上げて、その5Vをスピーカの一方(3.3Vにつないでいたほう)につなぐと、計算上は音量が2.3倍になります。

スピーカの能率が低いときや、hiroさんのコメントにあるように、スピーカを裸で使っている場合は、音量が不足するかもしれません。大音量が必要なら、電源電圧を5Vより大きくすればいいですが、2SC1815はあまり大きな電流を流せないので、5Vより大きくする場合は、前に紹介したアンプ用ICを使ったほうがいいかもしれません。あるいは、家電量販店で売っているパソコン用のアンプ付きスピーカを接続したほうが簡単かもしれません。

>電源投入時着信がONになります

こちらではONになりません。親機の電源を切ってすぐに電源ONにすると、パワーオンリセット用のコンデンサが放電しきっていない状態になって、電源投入時に着信がONになるかもしれません。1分以上時間を置いて親機の電源を入れてみたらどうなりますか?最終的にはリセットボタンを押せば初期状態にはなりますが。

電源電圧が3.3Vで、8Ωのスピーカだと、最大出力は0.1Wくらいなので、職員室全体に聞こえる音量ではないかもしれません。

>100Ωを24Ωか15Ωにすると

スピーカに加わっている信号の振幅がすでに3.3Vあるのなら、抵抗を小さくしても望み薄です。メロディーICの出力抵抗はあまり低くはなさそうなので、抵抗を小さくすると、メロディーICの出力信号が逆に小さくなってしまうかもしれません。

電源電圧が3.3Vだと音量に限界があるので、例の昇圧コンバータで3.3Vを5Vに上げて、その5Vをスピーカの一方(3.3Vにつないでいたほう)につなぐと、計算上は音量が2.3倍になります。

スピーカの能率が低いときや、hiroさんのコメントにあるように、スピーカを裸で使っている場合は、音量が不足するかもしれません。大音量が必要なら、電源電圧を5Vより大きくすればいいですが、2SC1815はあまり大きな電流を流せないので、5Vより大きくする場合は、前に紹介したアンプ用ICを使ったほうがいいかもしれません。あるいは、家電量販店で売っているパソコン用のアンプ付きスピーカを接続したほうが簡単かもしれません。

>電源投入時着信がONになります

こちらではONになりません。親機の電源を切ってすぐに電源ONにすると、パワーオンリセット用のコンデンサが放電しきっていない状態になって、電源投入時に着信がONになるかもしれません。1分以上時間を置いて親機の電源を入れてみたらどうなりますか?最終的にはリセットボタンを押せば初期状態にはなりますが。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/01 (Fri) 19:15:46

いま付けているスピーカーは、47φくらいでマグネットが比較的大きい紙コーンのものです。抵抗も100Ωのままで仕上げて、私の作業机の上だとそこそこ鳴るのですが職員室でどうなのか、また、現在は裸で鳴らしていますが、ケースに入れた場合どうなのか、できあがってから検討します。LM386かLM358の小さなアンプ回路を追加するのはどうでしょう。

>>電源投入時着信がONになります

> こちらではONになりません。

私は現在、例の電源装置から3.3Vを供給しています。スイッチON時必ずメロディが鳴りだします。ただ、LEDは点灯しません。メロディICの回路だけの問題のようです。通常親機は通電しっぱなし運用ですから、不都合はありません。

明日あさっては、またまたHAM界のコンテストがあって、恒例のお泊り会をします。おっさん3人で、マイク握りっぱなしの人、アンテナや送信機のチューニングにかかりっきりの人、工作三昧の人(それは私)とそれぞれに楽しい24時間を過ごします。表示操作部基板あと3枚を量産する予定です。

>>電源投入時着信がONになります

> こちらではONになりません。

私は現在、例の電源装置から3.3Vを供給しています。スイッチON時必ずメロディが鳴りだします。ただ、LEDは点灯しません。メロディICの回路だけの問題のようです。通常親機は通電しっぱなし運用ですから、不都合はありません。

明日あさっては、またまたHAM界のコンテストがあって、恒例のお泊り会をします。おっさん3人で、マイク握りっぱなしの人、アンテナや送信機のチューニングにかかりっきりの人、工作三昧の人(それは私)とそれぞれに楽しい24時間を過ごします。表示操作部基板あと3枚を量産する予定です。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/06 (Wed) 21:28:25

表示操作部基板あと3枚を並行して作っていました。なかなか作りごたえがありました。今日完了しめでたく全て合格です。スイッチ基板もできています。

何日もかかって撫でまわしているうちに、ランドが新品ではない十円玉の色になってしまいました。見た目こだわりのdarumaとしては、スチールたわしで磨きたい気持ちです。

ところで、連作の初めのころから、目視点検するのにフラックスの汚れが邪魔で、無水アルコールで拭いているのですが、この頃、拭き跡が粉を吹いたように白くなるのが気になります。最初に買った「フラックス洗浄剤」の筆付き小瓶に薬局の無水アルコールを注ぎ足して使っているのですが、濁りや沈殿が見られるようになりました。犯人はこれでしょうかね。「洗浄剤」の成分はイソプロピルアルコール/トルエン/キシレンとなっていましたが、無水アルコールより適しているのでしょうか。

明日からケース加工にかかります。

何日もかかって撫でまわしているうちに、ランドが新品ではない十円玉の色になってしまいました。見た目こだわりのdarumaとしては、スチールたわしで磨きたい気持ちです。

ところで、連作の初めのころから、目視点検するのにフラックスの汚れが邪魔で、無水アルコールで拭いているのですが、この頃、拭き跡が粉を吹いたように白くなるのが気になります。最初に買った「フラックス洗浄剤」の筆付き小瓶に薬局の無水アルコールを注ぎ足して使っているのですが、濁りや沈殿が見られるようになりました。犯人はこれでしょうかね。「洗浄剤」の成分はイソプロピルアルコール/トルエン/キシレンとなっていましたが、無水アルコールより適しているのでしょうか。

明日からケース加工にかかります。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/07 (Thu) 09:00:32

結局、hiroさんご指摘のハンダブリッジを直したら動作したのでしょうか。間が空いていたので進行がよく理解できていません。

darumaさんの基板の写真は銅箔が酸化して茶色になっているのが気になっていました。こちらにある秋月製の基板はハンダめっきしてあるので長期間放置してもきれいです。

使ったことはありませんが、サンハヤトの化学薬品

http://www.sunhayato.co.jp/chemical/#page03

の中のドープライト

http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=577&id=01100

を使えば酸化銅の除去ができるようです。

darumaさんの基板の写真は銅箔が酸化して茶色になっているのが気になっていました。こちらにある秋月製の基板はハンダめっきしてあるので長期間放置してもきれいです。

使ったことはありませんが、サンハヤトの化学薬品

http://www.sunhayato.co.jp/chemical/#page03

の中のドープライト

http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=577&id=01100

を使えば酸化銅の除去ができるようです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/07 (Thu) 17:43:31

はい。

2014/07/31 (Thu) 17:42:22付け投稿のとおり

>> RESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、

> 見ると確かにハンダブリッジ。私の目は節穴かと情けないです。

> 帰宅して取り除いたら、成功です。

という顛末でした。その後ひたすら工作に励んでいましたので、昨夜ようやく次の段階の報告ができました。

> 銅箔が酸化して茶色になっているのが気になっていました。

そうですか。やはり気になってましたか。

基板と言えばサンハヤトとブランド志向で、いつも同社製を使っています。買ったまま置いておくぶんには変色しないのですが、指のあとが点くと曇り始めます。あらかじめ塗ってあるフラックス(?)が取れるとてきめんです。アルコールで拭くとすっぴんになるので酸化はいっそう進みます。粉を吹くことさえ無ければまあいいかなと思っていたのですが。

> ドープライト

銅箔表面を一皮剥くのですからなかなか強い薬品のようですね。これを使ってきれいにしたあとは、すぐに何か塗ってコーティングしなければならないでしょうね。

粉吹きが起きる前は、仕上がり後に「プリント基板用フラックス」

http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=542&id=01100

を塗ってみたりしていたのですが。

今晩はケース穴開けです。

2014/07/31 (Thu) 17:42:22付け投稿のとおり

>> RESET端子に繋がるシリコンダイオードのアノード側、

> 見ると確かにハンダブリッジ。私の目は節穴かと情けないです。

> 帰宅して取り除いたら、成功です。

という顛末でした。その後ひたすら工作に励んでいましたので、昨夜ようやく次の段階の報告ができました。

> 銅箔が酸化して茶色になっているのが気になっていました。

そうですか。やはり気になってましたか。

基板と言えばサンハヤトとブランド志向で、いつも同社製を使っています。買ったまま置いておくぶんには変色しないのですが、指のあとが点くと曇り始めます。あらかじめ塗ってあるフラックス(?)が取れるとてきめんです。アルコールで拭くとすっぴんになるので酸化はいっそう進みます。粉を吹くことさえ無ければまあいいかなと思っていたのですが。

> ドープライト

銅箔表面を一皮剥くのですからなかなか強い薬品のようですね。これを使ってきれいにしたあとは、すぐに何か塗ってコーティングしなければならないでしょうね。

粉吹きが起きる前は、仕上がり後に「プリント基板用フラックス」

http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=542&id=01100

を塗ってみたりしていたのですが。

今晩はケース穴開けです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/08/08 (Fri) 12:39:05

ドープライトは以前に使用したことがあります。

かなり強力です。

当然ですがフラックスを塗るなりしないとすぐに酸化して元より悪くなります。

サンハヤトのユニバーサルは以前は良く使っていましたが、酸化の問題があるので、以前はんだメッキしてから使ったこともありました。(ヒマだったのでしょうね)

最近ではユニバーサルは半田メッキ品をほぼ使うので以前のような問題とは無縁になりました。

当時_何とか綺麗に仕上げようと、配線を通すランド全てに半田を付けて強化+半田メッキの代わりとしていました。

今でもその名残かついつい配線の通る部分全てを半田付けしてしまいます。

inara1 さん

パワーオンリセット問題が残っているかと思います。

あの後私はどうにも実体図では負いきれなくなって回路図を書いたので概ね回路は理解できました。

以前お尋ねした4538の13Pと3Pに繋がる10kの抵抗の件もここにきてやっと理解できたと同時に、互いの13Pと3Pを接続した先に抵抗を付ければ1本でも間に合わせられそうな事にも気付きました。

リセットに関して一つだけ気になったのは、TWEの種類が違うと言う事です。

もしかしたら内部ファームウェアの違いで、電源ON時の動作が若干異なっているのかもしれません。

リセット時間を延ばすという対策もありそうですね。

daruma さん

私はアルコールと言うと「メタノール」(木精)を好んで使います。

アルコールランプに使う燃料用とほぼ同一ではありますが、あえて薬局に木精を印鑑を持って買いに行きます。

気持ち的に不純物が嫌なので…

無水エタノールと効果の程は変りませんが、臭いが無いので好んで使います。

かなり強力です。

当然ですがフラックスを塗るなりしないとすぐに酸化して元より悪くなります。

サンハヤトのユニバーサルは以前は良く使っていましたが、酸化の問題があるので、以前はんだメッキしてから使ったこともありました。(ヒマだったのでしょうね)

最近ではユニバーサルは半田メッキ品をほぼ使うので以前のような問題とは無縁になりました。

当時_何とか綺麗に仕上げようと、配線を通すランド全てに半田を付けて強化+半田メッキの代わりとしていました。

今でもその名残かついつい配線の通る部分全てを半田付けしてしまいます。

inara1 さん

パワーオンリセット問題が残っているかと思います。

あの後私はどうにも実体図では負いきれなくなって回路図を書いたので概ね回路は理解できました。

以前お尋ねした4538の13Pと3Pに繋がる10kの抵抗の件もここにきてやっと理解できたと同時に、互いの13Pと3Pを接続した先に抵抗を付ければ1本でも間に合わせられそうな事にも気付きました。

リセットに関して一つだけ気になったのは、TWEの種類が違うと言う事です。

もしかしたら内部ファームウェアの違いで、電源ON時の動作が若干異なっているのかもしれません。

リセット時間を延ばすという対策もありそうですね。

daruma さん

私はアルコールと言うと「メタノール」(木精)を好んで使います。

アルコールランプに使う燃料用とほぼ同一ではありますが、あえて薬局に木精を印鑑を持って買いに行きます。

気持ち的に不純物が嫌なので…

無水エタノールと効果の程は変りませんが、臭いが無いので好んで使います。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/08 (Fri) 18:03:54

2014/07/31 (Thu) 22:10:59付け投稿で

>> 電源投入時着信がONになります。

と私書きましたが、その後落ちついてみると、

2014/08/01 (Fri) 19:15:46付け投稿のとおり

>> スイッチON時必ずメロディが鳴りだします。ただ、LEDは点灯しません。メロディICの回路だけの問題のようです。

と判明しています。

メロディICに電源電圧がかかると鳴りだす単純な制御ですから、電源投入時の一瞬この電源がONになってしまうとそういうことなのかなと思いますが、どうでしょう。

>> 電源投入時着信がONになります。

と私書きましたが、その後落ちついてみると、

2014/08/01 (Fri) 19:15:46付け投稿のとおり

>> スイッチON時必ずメロディが鳴りだします。ただ、LEDは点灯しません。メロディICの回路だけの問題のようです。

と判明しています。

メロディICに電源電圧がかかると鳴りだす単純な制御ですから、電源投入時の一瞬この電源がONになってしまうとそういうことなのかなと思いますが、どうでしょう。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/08 (Fri) 18:31:37

サウンド信号発生用の4538のリセット信号だけが早く終わってしまうのが原因でしょうか。あるいはリセット用のダイオードが動作していないのかもしれません。

前者が原因であればリセット時間を長くすれば解決はずです。表示基板は4枚あって、基板ごとにリセットしているのですが、1枚の基板だけが誤動作してサウンド信号を出してしまってもメロディーが鳴り出すので、4枚の基板全てのリセット時間を長くする必要があります。

後者が原因なら、リセット時間を長くしても解決しないはずです。

ソケットのリセット端子近くにあるコンデンサ(1μF)を10μFくらいのものに変更してみてください(4枚の基板全て変更)。

前者が原因であればリセット時間を長くすれば解決はずです。表示基板は4枚あって、基板ごとにリセットしているのですが、1枚の基板だけが誤動作してサウンド信号を出してしまってもメロディーが鳴り出すので、4枚の基板全てのリセット時間を長くする必要があります。

後者が原因なら、リセット時間を長くしても解決しないはずです。

ソケットのリセット端子近くにあるコンデンサ(1μF)を10μFくらいのものに変更してみてください(4枚の基板全て変更)。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/08 (Fri) 19:11:21

> リセット端子近くにあるコンデンサ(1μF)を10μFくらいのものに変更

とりあえず1枚だけ、10μFに交換しました。その1枚だけ接続して実験。

結果。OKです。電源投入時に鳴りだすことはなくなりました。手もち10μFは尽きたので、明日買ってきて他の3枚も交換します。

とりあえず1枚だけ、10μFに交換しました。その1枚だけ接続して実験。

結果。OKです。電源投入時に鳴りだすことはなくなりました。手もち10μFは尽きたので、明日買ってきて他の3枚も交換します。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/08 (Fri) 20:26:54

hiroさん

> 何とか綺麗に仕上げようと、配線を通すランド全てに半田を付けて

その流儀、見たことがあります。以前ラーメンタイマinフリスクにとりかかるとき、inara1さんに教えていただいた

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/RamenTimer/RamenTimerc.jpg

この方です。たいへん美しくて感服しました。真似したいのですがなかなか。

> 何とか綺麗に仕上げようと、配線を通すランド全てに半田を付けて

その流儀、見たことがあります。以前ラーメンタイマinフリスクにとりかかるとき、inara1さんに教えていただいた

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/RamenTimer/RamenTimerc.jpg

この方です。たいへん美しくて感服しました。真似したいのですがなかなか。

Re: TWE-Strongの実験(2) - hiro

2014/08/09 (Sat) 22:15:03

いや~凄い物見せていただきました。

本来必ず出るフラックスの上がりなどが全く見られないので、きっと洗浄されているのでしょうかね。

並べたら私が造ったのはゴミっぽく見えそうです。

10μのコンデンサは昔ならジャンク基板を何枚かあさって探した物です。

と言うより小学生当時にクッキー缶に外して入れた物が一山あります。

今ではそれを捨てる事もせず新品を買い置きしては使っています。

贅沢になった物です。

今の時代は電気製品を分解しても外して使える部品が殆どありません。

先日表面実装型のケミコンが欲しくて何かの基板から外そうとしたら電解液の匂いがして、んと思ったら液漏れしてました。きっとこのせいで使えなくなっていたのでしょう。

結局容量の小さな物を3個も並列で使うハメに…

本来必ず出るフラックスの上がりなどが全く見られないので、きっと洗浄されているのでしょうかね。

並べたら私が造ったのはゴミっぽく見えそうです。

10μのコンデンサは昔ならジャンク基板を何枚かあさって探した物です。

と言うより小学生当時にクッキー缶に外して入れた物が一山あります。

今ではそれを捨てる事もせず新品を買い置きしては使っています。

贅沢になった物です。

今の時代は電気製品を分解しても外して使える部品が殆どありません。

先日表面実装型のケミコンが欲しくて何かの基板から外そうとしたら電解液の匂いがして、んと思ったら液漏れしてました。きっとこのせいで使えなくなっていたのでしょう。

結局容量の小さな物を3個も並列で使うハメに…

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/10 (Sun) 05:06:43

O-Familyさんのサイトですね

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecMAIN.htm

そのページの下にある「電子工作のヒント」

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecHint/ElecHint.html#ElecHint03

に、O-Familyさんがお使いのハンダやハンダコテや配線材がでています。最後にフラックスをアルコールで除去しているようです。

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecHint/ElecHint.html#ElecHint03

0.1μFと1μFと10μFは良く使うのでまとまった数を常備しておいたほうがいいです。

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecMAIN.htm

そのページの下にある「電子工作のヒント」

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecHint/ElecHint.html#ElecHint03

に、O-Familyさんがお使いのハンダやハンダコテや配線材がでています。最後にフラックスをアルコールで除去しているようです。

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecHint/ElecHint.html#ElecHint03

0.1μFと1μFと10μFは良く使うのでまとまった数を常備しておいたほうがいいです。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/10 (Sun) 06:27:45

いろいろ見倣っていますが、アルコールは流しかけるほどにするのですね。以前読んだつもりで忘れていました。洗った後は何か塗るようなことを書いてはいませんから、すっぴんのままなのでしょうかね。

10μFの積層セラコンはショップにありませんでした。あと1個だけ足りなくて、タンタルコンデンサを買ってきました。

10μFの積層セラコンはショップにありませんでした。あと1個だけ足りなくて、タンタルコンデンサを買ってきました。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/10 (Sun) 09:49:50

タンタルコンデンサを初めて買ったのですが、足の長さが違うので調べてみました。これは電解コンデンサの一種なのですね。で、通常のアルミ電解より注意が必要なようなことも書かれています。大事をとって、10μFの積層セラコンを入手するまで4枚目の基板は寝かせておくことにします。

と思ったら、部品箱に耐圧50Vの少し図体の大きいのがありました。これを使うことにします。

と思ったら、部品箱に耐圧50Vの少し図体の大きいのがありました。これを使うことにします。

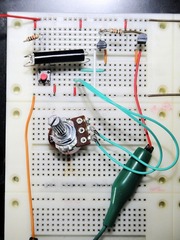

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/10 (Sun) 21:26:18

この週末で完成には至りませんでした。トラブルなく進んではいるのですが、作業量が多くて。

電波まわりを電源から遠ざけて(気休めかもしれませんが)、こんなレイアウトにしました。電源部はアルミの小箱でシールドしました。写真は小箱の蓋をしていない状態です。ヒューズ代わりに、ローテータコントローラで使ったポリスイッチを付けてみました。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02306/

もっと小電流のものがいいのですが、手もちがこれだったので。ショートしたときくらいは働くでしょう。

表示操作部基板4枚は2階建てにしました。まだケーブルは1枚にしか付けていません。とりあえず形にしてみました。

せっかく頑丈なXHコネクタを使ったのですが、スイッチ基板側は高さが収まらなくて、横出しタイプは無かったものですから、ヘッダピンのL形です。

スピーカーは、高床式にしたスイッチ基板の下に伏せた格好で置き、底板に音穴を開けてあります。

スイッチは大きくてタッチのいいもので気に入っています。私用ではないのでわかりやすく日本語表示をいれました。紙のシールにプリントしたものをクリアカバーの中に貼っただけです。アルミ面にインレタを入れて保護塗装だと剥げると思うので、ケースに文字入れはしないつもりです。

来週はお盆モードで休みな反面家族行事もあって、どれくらい取り組めるか読めません。

電波まわりを電源から遠ざけて(気休めかもしれませんが)、こんなレイアウトにしました。電源部はアルミの小箱でシールドしました。写真は小箱の蓋をしていない状態です。ヒューズ代わりに、ローテータコントローラで使ったポリスイッチを付けてみました。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02306/

もっと小電流のものがいいのですが、手もちがこれだったので。ショートしたときくらいは働くでしょう。

表示操作部基板4枚は2階建てにしました。まだケーブルは1枚にしか付けていません。とりあえず形にしてみました。

せっかく頑丈なXHコネクタを使ったのですが、スイッチ基板側は高さが収まらなくて、横出しタイプは無かったものですから、ヘッダピンのL形です。

スピーカーは、高床式にしたスイッチ基板の下に伏せた格好で置き、底板に音穴を開けてあります。

スイッチは大きくてタッチのいいもので気に入っています。私用ではないのでわかりやすく日本語表示をいれました。紙のシールにプリントしたものをクリアカバーの中に貼っただけです。アルミ面にインレタを入れて保護塗装だと剥げると思うので、ケースに文字入れはしないつもりです。

来週はお盆モードで休みな反面家族行事もあって、どれくらい取り組めるか読めません。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/14 (Thu) 11:34:21

昨日から休暇です。

完成しました。親機、子機、中継機のそろい踏みです。中継機は2台作ってあります。3階4階にそれぞれ中継機を置き親機は2階職員室です。

これまでの連作で1番大作になりました。

inara1さん、hiroさん、ありがとうございました。

せっかく子機4台対応なので、これから子機No.2をつくります。No3.No.4は気力財力を回復してからにします。

完成しました。親機、子機、中継機のそろい踏みです。中継機は2台作ってあります。3階4階にそれぞれ中継機を置き親機は2階職員室です。

これまでの連作で1番大作になりました。

inara1さん、hiroさん、ありがとうございました。

せっかく子機4台対応なので、これから子機No.2をつくります。No3.No.4は気力財力を回復してからにします。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/14 (Thu) 12:26:55

完成しましたか。

こちらでは、新たに以下のものを入手しました。

外部アンテナタイプのTWE-Lite http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07731/

外部アンテナ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07734/

USBドングル ToCoStick(トコスティック) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07232/

USBドングルは、PCのUSBに挿して、TWE-Liteをコントロールするものです。その前に買ったTWE-Writerも同じ機能ですが動作してくれないので、USBドングルを試してみます。これを使えば、文字を表示させるとか、アナログ計測など複雑なことができるはずです。

さきほどYahoo知恵袋で

「電子工作について

PICを使わないで簡単に通信みたいなものはできますか?つまり送信機のボタンを押したら受信機のLEDを光らせるみたいな感じです。よろしくお願いします。

補足:無線です。距離は短くても大丈夫です。目的は電子工作に興味があるからです。」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14134125044

というのがあって、TWE-Liteを紹介しようと思ったのですが回答できませんでした(回答後、質問が削除されたときのようなメッセージが出る)。

新しい秋月掲示板で過去の投稿が復活していましたが、復活したのは文章だけですね。

こちらでは、新たに以下のものを入手しました。

外部アンテナタイプのTWE-Lite http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07731/

外部アンテナ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07734/

USBドングル ToCoStick(トコスティック) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07232/

USBドングルは、PCのUSBに挿して、TWE-Liteをコントロールするものです。その前に買ったTWE-Writerも同じ機能ですが動作してくれないので、USBドングルを試してみます。これを使えば、文字を表示させるとか、アナログ計測など複雑なことができるはずです。

さきほどYahoo知恵袋で

「電子工作について

PICを使わないで簡単に通信みたいなものはできますか?つまり送信機のボタンを押したら受信機のLEDを光らせるみたいな感じです。よろしくお願いします。

補足:無線です。距離は短くても大丈夫です。目的は電子工作に興味があるからです。」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14134125044

というのがあって、TWE-Liteを紹介しようと思ったのですが回答できませんでした(回答後、質問が削除されたときのようなメッセージが出る)。

新しい秋月掲示板で過去の投稿が復活していましたが、復活したのは文章だけですね。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/14 (Thu) 13:34:58

> USBドングルを試してみます。これを使えば、文字を表示させるとか、アナログ計測など複雑なことができるはずです。

ソフトウェアで制御する分野ですね。楽しみです。

> さきほどYahoo知恵袋で

見に行ってきました。すでにTWEを紹介する回答が付いていました。

> 復活したのは文章だけでした。

そうですね。画像は無しと事前にアナウンスされていましたが、文章もすべての投稿が並んでいるのではないようです。

画像が文章と紐付けされなくてもせめてタイムスタンプ付きで残されていれば発掘できるのですが・・・。

ソフトウェアで制御する分野ですね。楽しみです。

> さきほどYahoo知恵袋で

見に行ってきました。すでにTWEを紹介する回答が付いていました。

> 復活したのは文章だけでした。

そうですね。画像は無しと事前にアナウンスされていましたが、文章もすべての投稿が並んでいるのではないようです。

画像が文章と紐付けされなくてもせめてタイムスタンプ付きで残されていれば発掘できるのですが・・・。

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/14 (Thu) 16:30:12

知恵袋は締め切られていました。投稿した時点で

そうなっていたのでしょうが、最新の回答が反映されるタイムラグが大きいようです。

この掲示板に誘導して新しい仲間になってもらおうと思ったのですが残念です。数時間で締め切ってしまうとは、よほど急いでいたのかもしれません。

新・秋月掲示板のほうで新規質問があったのでお返事しました。この掲示板も今月いっぱいだそうなので、新規投稿は新しいほうで行うことにします。

そうなっていたのでしょうが、最新の回答が反映されるタイムラグが大きいようです。

この掲示板に誘導して新しい仲間になってもらおうと思ったのですが残念です。数時間で締め切ってしまうとは、よほど急いでいたのかもしれません。

新・秋月掲示板のほうで新規質問があったのでお返事しました。この掲示板も今月いっぱいだそうなので、新規投稿は新しいほうで行うことにします。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/15 (Fri) 05:26:48

新掲示板は図がどの程度精細に表示できるのでしょうね。次ネタは新掲示板でお世話になります。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/15 (Fri) 07:59:50

Re: TWE-Strongの実験(2) - inara1

2014/08/15 (Fri) 18:09:06

新しい掲示板の画像はあまり鮮明ではないようです(画像添付で投稿してみました)。darumaさんの超大型写真は適当に圧縮されてしまうと思います。

文字数も全角で1024文字というのもちょっと書きづらいです。エラーとなってもメッセージが出ません(投稿画面に戻るだけ)。

文字数も全角で1024文字というのもちょっと書きづらいです。エラーとなってもメッセージが出ません(投稿画面に戻るだけ)。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/15 (Fri) 20:25:39

> (画像添付で投稿してみました)。

見ました。なかなか厳しいですね。

私の写真は、iPhoneで撮った3264×2448のものを『縮小専用AIR』で1680×1260の200KB以内にしています。

画素数とファイルサイズどちらがネックになっているのかわかりませんが、画素数を維持してファイルを小さくすることでなんとかならないか今度実験してみます。

写真画質は落としてがまんするとしても、図版がつらいですね。

> 文字数も全角で1024文字

それまたつらいですねえ。この投稿でざっと250字です。

ksasao@秋月ファンクラブ管理人 さま

見直しの余地はありませんか。どこか使い勝手の良いサービスが見つかればと願います。

見ました。なかなか厳しいですね。

私の写真は、iPhoneで撮った3264×2448のものを『縮小専用AIR』で1680×1260の200KB以内にしています。

画素数とファイルサイズどちらがネックになっているのかわかりませんが、画素数を維持してファイルを小さくすることでなんとかならないか今度実験してみます。

写真画質は落としてがまんするとしても、図版がつらいですね。

> 文字数も全角で1024文字

それまたつらいですねえ。この投稿でざっと250字です。

ksasao@秋月ファンクラブ管理人 さま

見直しの余地はありませんか。どこか使い勝手の良いサービスが見つかればと願います。

Re: TWE-Strongの実験(2) - chy_farm

2014/08/15 (Fri) 23:53:52

画像を投稿してみました。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=image&image=2_2.jpg

inara1さんの記事からgif変換して、サイズは180kbまで落としましたが、全体に小さすぎて判読不可能です。

http://akizukifan.bbs.coocan.jp/?m=image&image=2_2.jpg

inara1さんの記事からgif変換して、サイズは180kbまで落としましたが、全体に小さすぎて判読不可能です。

Re: TWE-Strongの実験(2) - daruma

2014/08/16 (Sat) 08:11:52

そうですねえ。これでは・・・。

同じ関数でも特性が異なる - ok-909

2014/08/09 (Sat) 23:46:34

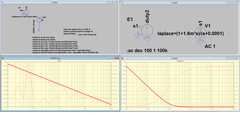

LTSPICEで添付のように同じS関数でも解析の仕方により

結果が異なります。

1つはAC解析、もう1つは正弦波注入によるAC解析

どちらも同じ関数です。LTSPICEはS関数の時間解析は

うまくいかなかった経験が過去にあります。

S関数の時間解析を改善できないでしょうか?

結果が異なります。

1つはAC解析、もう1つは正弦波注入によるAC解析

どちらも同じ関数です。LTSPICEはS関数の時間解析は

うまくいかなかった経験が過去にあります。

S関数の時間解析を改善できないでしょうか?

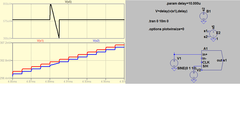

Re: 同じ関数でも特性が異なる - inara1

2014/08/10 (Sun) 11:13:19

過渡解析で周波数応答を見るにはそういう方法があるのですか。実際やってみましたが恐ろしく時間がかかりますね。

その計算法の出典はここ

http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTJournal-V23N3-05-di-LTspice-GabinoAlonso.pdf

でしょうか。しかし、この式はおかしいと思います。

sinやcosの引数はラジアン単位なので

sin(2*pi*time*freq)

と書かなければいけないはずです。

atan2の値もラジアン単位なので、位相の計算式は、結果を度単位にするのなら

180*(mod(atan2(Aim,Are)-atan2(Bim,Bre)+pi,2*pi)-pi)/pi

が正しいと思います。

利得の大きさと位相の計算式が正しくないようです。

LT-spiceの過渡解析でLaplace変換を使うとき、s=0で発散するような式は使えないので、ご質問にあるように、分母を s+0.0001 などとして発散しないようにしますが、s に加える数値をどれくらいにするかは、厳密解と比較して決めるしかないようです。

添付図は、伝達関数が (1+k*s)/s で表されるような回路の周波数特性を、ラプラス変換を使った場合と、オペアンプを使った回路で比較したものです。ラプラス変換を使った場合、分母がs のままだとエラーとなるので、s+{a} として、a の値を変えています。オペアンプを使った回路では理想オペアンプを使って同じ伝達関数となるようにしています。したがって、このオペアンプを使った回路をリファレンス(厳密解)として、ラプラス変換を使った場合に、a の値によってどれくらいの精度が得られるのかが分かります。

その結果を見ると、0.1Hz未満の非常に低い周波数で差が出てくることが分かります。ステップ電圧を入力したときの過渡応答では、時間のオーダが数十秒より大きい場合に誤差が大きくなります。

このように、ラプラス変換を使う場合に、s=0で発散するような関数を使うと、直流に近い周波数成分の誤差が大きくなるので、ラプラス変換の式が分かっているのであれば、ラプラス変換を使わず、それと等価な回路を使ってシミュレーションしたほうがいいと思います。

その計算法の出典はここ

http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTJournal-V23N3-05-di-LTspice-GabinoAlonso.pdf

でしょうか。しかし、この式はおかしいと思います。

sinやcosの引数はラジアン単位なので

sin(2*pi*time*freq)

と書かなければいけないはずです。

atan2の値もラジアン単位なので、位相の計算式は、結果を度単位にするのなら

180*(mod(atan2(Aim,Are)-atan2(Bim,Bre)+pi,2*pi)-pi)/pi

が正しいと思います。

利得の大きさと位相の計算式が正しくないようです。

LT-spiceの過渡解析でLaplace変換を使うとき、s=0で発散するような式は使えないので、ご質問にあるように、分母を s+0.0001 などとして発散しないようにしますが、s に加える数値をどれくらいにするかは、厳密解と比較して決めるしかないようです。

添付図は、伝達関数が (1+k*s)/s で表されるような回路の周波数特性を、ラプラス変換を使った場合と、オペアンプを使った回路で比較したものです。ラプラス変換を使った場合、分母がs のままだとエラーとなるので、s+{a} として、a の値を変えています。オペアンプを使った回路では理想オペアンプを使って同じ伝達関数となるようにしています。したがって、このオペアンプを使った回路をリファレンス(厳密解)として、ラプラス変換を使った場合に、a の値によってどれくらいの精度が得られるのかが分かります。

その結果を見ると、0.1Hz未満の非常に低い周波数で差が出てくることが分かります。ステップ電圧を入力したときの過渡応答では、時間のオーダが数十秒より大きい場合に誤差が大きくなります。

このように、ラプラス変換を使う場合に、s=0で発散するような関数を使うと、直流に近い周波数成分の誤差が大きくなるので、ラプラス変換の式が分かっているのであれば、ラプラス変換を使わず、それと等価な回路を使ってシミュレーションしたほうがいいと思います。

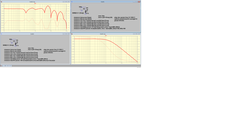

Re: 同じ関数でも特性が異なる - ok-909

2014/08/10 (Sun) 12:41:47

返信ありがとうございます。

inara1さんの説明通り、ラジアン単位ですので、

その表記が正しいようです。

周波数応答ですが、説明通りやりましたが添付のように

inara1さんの方は正しい結果になりませんでした。

その理由はよくわかりませんが。

S関数についてはうまくシミュレーションできない理由が

よくわかりました。

opampで代用しようと思います。

ちなみに下記式をopampに変えたいのですがわかりますか?

LAPLACE=(1-exp(-T*s))/(T*s+0.0001)

inara1さんの説明通り、ラジアン単位ですので、

その表記が正しいようです。

周波数応答ですが、説明通りやりましたが添付のように

inara1さんの方は正しい結果になりませんでした。

その理由はよくわかりませんが。

S関数についてはうまくシミュレーションできない理由が

よくわかりました。

opampで代用しようと思います。

ちなみに下記式をopampに変えたいのですがわかりますか?

LAPLACE=(1-exp(-T*s))/(T*s+0.0001)

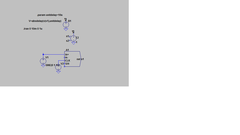

Re: 同じ関数でも特性が異なる - inara1

2014/08/10 (Sun) 14:56:19

Laplace変換の式

H(s)=(1-exp(-T*s))/(T*s+a) --- (1)

を逆ラプラス変換すると

G(t)=exp(-a*t/T)/T*( 1 + U(t-T)*exp(a*T) ) --- (2)

となります。

U(t-T) というのは時間Tだけ遅延した信号です。入力にステップ信号を与えたとき、exp(-a*t/T) という応答は時定数がT/aのローパスフィルタの特性で、 U(t-T)は遅延素子になるので、式(2)のようなステップ応答となる回路は添付図のようになります。

ラプラス変換の式(1)をそのまま記述したときの出力out1と、式(2)の応答と等価な回路の出力out4の周波数応答を比較すると、利得の大きさは合っているようです。位相は1Hzより高い部分で異なっています。しかし、良く見ると、1Hzより大きい領域でのout1とout4の位相差は360度なので、out1とout4の位相は数学的には同じになります。

添付図の例ではa=0.0001としていますが、a=0の場合、式(2)は

G(t)=(1/T)*( 1 + U(t-T) )

となって、ローパスフィルタのない式(遅延なしの信号と遅延のある信号の差)になります。

H(s)=(1-exp(-T*s))/(T*s+a) --- (1)

を逆ラプラス変換すると

G(t)=exp(-a*t/T)/T*( 1 + U(t-T)*exp(a*T) ) --- (2)

となります。

U(t-T) というのは時間Tだけ遅延した信号です。入力にステップ信号を与えたとき、exp(-a*t/T) という応答は時定数がT/aのローパスフィルタの特性で、 U(t-T)は遅延素子になるので、式(2)のようなステップ応答となる回路は添付図のようになります。

ラプラス変換の式(1)をそのまま記述したときの出力out1と、式(2)の応答と等価な回路の出力out4の周波数応答を比較すると、利得の大きさは合っているようです。位相は1Hzより高い部分で異なっています。しかし、良く見ると、1Hzより大きい領域でのout1とout4の位相差は360度なので、out1とout4の位相は数学的には同じになります。

添付図の例ではa=0.0001としていますが、a=0の場合、式(2)は

G(t)=(1/T)*( 1 + U(t-T) )

となって、ローパスフィルタのない式(遅延なしの信号と遅延のある信号の差)になります。

Re: 同じ関数でも特性が異なる - ok-909

2014/08/10 (Sun) 22:36:12

素晴らしいですね。

いつも感心させられます。

inara1さんの内容でできそうです。

ありがとうございました。

いつも感心させられます。

inara1さんの内容でできそうです。

ありがとうございました。

inara1さん - motomura

2014/07/15 (Tue) 20:25:21

inara1さん

お陰様で織機の方はうまくいってます。

今日は、先日(3月6日)のディレータイマーの件でお伺いします。

現在のスイッチ押して0.1~1.5秒のON時間を最長3秒までONにするには、どこかの抵抗値を変えればできますか? または、他の部品を交換すれば出来るでしょうか?

今、織機の横糸の間隔を自動的に決める装置を作りましたが、これに使用したいと思いますのでよろしくお願いします。

お陰様で織機の方はうまくいってます。

今日は、先日(3月6日)のディレータイマーの件でお伺いします。

現在のスイッチ押して0.1~1.5秒のON時間を最長3秒までONにするには、どこかの抵抗値を変えればできますか? または、他の部品を交換すれば出来るでしょうか?

今、織機の横糸の間隔を自動的に決める装置を作りましたが、これに使用したいと思いますのでよろしくお願いします。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/16 (Wed) 05:20:18

motomuraさん

ON時間の最長時間を延ばすには、VR(可変抵抗)を500kΩのものに変更してください。500kΩにすると最長5秒くらいになります。最短時間は変わりません。

ON時間の最長時間を延ばすには、VR(可変抵抗)を500kΩのものに変更してください。500kΩにすると最長5秒くらいになります。最短時間は変わりません。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/16 (Wed) 06:06:15

ありがとうございます。

さっそく新らしく組んでみます

さっそく新らしく組んでみます

Re: inara1さん - motomura

2014/07/17 (Thu) 20:44:39

inara1さん

新しく組ました。すべてOKです。

----------------------------------

また、いらぬ考えが芽生えました。

モーターで送りネジをプーリーと丸ベルトで駆動するようにしましたが、ベルトが滑るので、持ち合わせていたタミヤの模型用ラダーチエーンを改造してつかうようにしました。

この、スプロケットが1回転すると、1.5mmネジが送られますが、チェーンに隠れて回転数が良く見えません。

その為、チェーンの数をカウンターで読み取って回転数を知りたいと思います。

手元にはフォトトランジスタとCdsがありますが、LEDの光でリレーをON,OFFする回路を作って頂きたいのですがいつもの通り6Vでお願いできればと思います。

今迄、いろいろと教えて頂いたのでこれくらいは出来そうですが、なんとなく不安です。

よろしくお願いします。

新しく組ました。すべてOKです。

----------------------------------

また、いらぬ考えが芽生えました。

モーターで送りネジをプーリーと丸ベルトで駆動するようにしましたが、ベルトが滑るので、持ち合わせていたタミヤの模型用ラダーチエーンを改造してつかうようにしました。

この、スプロケットが1回転すると、1.5mmネジが送られますが、チェーンに隠れて回転数が良く見えません。

その為、チェーンの数をカウンターで読み取って回転数を知りたいと思います。

手元にはフォトトランジスタとCdsがありますが、LEDの光でリレーをON,OFFする回路を作って頂きたいのですがいつもの通り6Vでお願いできればと思います。

今迄、いろいろと教えて頂いたのでこれくらいは出来そうですが、なんとなく不安です。

よろしくお願いします。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/18 (Fri) 05:10:24

タミヤの模型用ラダーチエーンはこちらにもあります。

チェーンは1秒間に何個くらい進みますか。あまり速いとCdSでは応答しないかもしれません。

チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか。リレー接点のON/OFFでカウンタを進めるのでしょうか。そうであればリレーでなくトランジスタを使ってON/OFFさせたほうがいいと思います。

チェーンは1秒間に何個くらい進みますか。あまり速いとCdSでは応答しないかもしれません。

チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか。リレー接点のON/OFFでカウンタを進めるのでしょうか。そうであればリレーでなくトランジスタを使ってON/OFFさせたほうがいいと思います。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 05:50:57

>チェーンは1秒間に何個くらい進みますか

1秒間25駒進みます。

>チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか

そうです。

>チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか

そうです。

-----------------------------------

カウンターは電源不要のオムロンLCDデジタルです。

1秒間25駒進みます。

>チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか

そうです。

>チェーンが1個通過するたびにリレーをON/OFFさせるのでしょうか

そうです。

-----------------------------------

カウンターは電源不要のオムロンLCDデジタルです。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 05:56:11

訂正です。

1秒間に2.5駒です。

よろしくお願いします。

1秒間に2.5駒です。

よろしくお願いします。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 06:02:47

inara1さん

申し訳けありません。再び訂正です。

1秒間に進むのは「12駒」でした。

計算間違えしました。

申し訳けありません。再び訂正です。

1秒間に進むのは「12駒」でした。

計算間違えしました。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/18 (Fri) 20:17:31

1秒間に12駒ならCdSでも大丈夫だと思います。

明日(か明後日)に回路図を添付します。トランジスタ(2SC1815)を2個使った簡単な回路です。オムロンのカウンタをお使いなら、リレーを使わず、トランジスタだけで大丈夫だと思います。電源電圧6Vの件は了解しました。

明日(か明後日)に回路図を添付します。トランジスタ(2SC1815)を2個使った簡単な回路です。オムロンのカウンタをお使いなら、リレーを使わず、トランジスタだけで大丈夫だと思います。電源電圧6Vの件は了解しました。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 20:34:32

inara1さん

よろしくお願いします。

--------------------------

こんな事を考えましたが難しそうですね、

■カウント数をセット(最大50カウント)して置いて、そのカウント数になったらリレーがOFFになり、ゼロに復帰する

よろしくお願いします。

--------------------------

こんな事を考えましたが難しそうですね、

■カウント数をセット(最大50カウント)して置いて、そのカウント数になったらリレーがOFFになり、ゼロに復帰する

Re: inara1さん - inara1

2014/07/18 (Fri) 20:39:24

>そのカウント数になったらリレーがOFFになり

というのは簡単ですが、ゼロに復帰するというのは「オムロンのカウンタ」のことでしょうか。

「オムロンのカウンタ」の型番を教えてください。

というのは簡単ですが、ゼロに復帰するというのは「オムロンのカウンタ」のことでしょうか。

「オムロンのカウンタ」の型番を教えてください。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 21:46:54

今使っているのは「H7EC-N-」です。

現在は手動でリセットしていますが外部リセット端子があります。

現在は手動でリセットしていますが外部リセット端子があります。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/18 (Fri) 21:55:22

説明が不十分な気がしましたので、、、、。

■オムロンのカウンターはセットは出来ないタイプですから、これは使えないと思います。

■カウント数のセットは、ディップスイッチ等でセットして、、、、と言う意味です。

■オムロンでセット出来るタイプが有りますでしょうか。

■オムロンのカウンターはセットは出来ないタイプですから、これは使えないと思います。

■カウント数のセットは、ディップスイッチ等でセットして、、、、と言う意味です。

■オムロンでセット出来るタイプが有りますでしょうか。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/19 (Sat) 08:34:13

CdSの型番は分かりますか。

H7EC-N-は単にカウント・リセットするだけで、値の設定はできないようです。

http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7e_-n_ds_j_9_1.pdf?id=229

設定された数値まで計数すると出力する機能があるのは「汎用カウンタ」のほうです。

http://www.fa.omron.co.jp/products/category/control-components/counters/general-purpose/

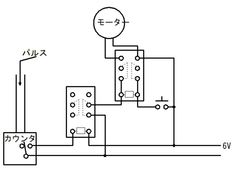

「カウント数をセット(最大50カウント)して置いて、そのカウント数になったらリレーがOFFになり、ゼロに復帰する 」

という動作は、H7CZの説明書(http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7cz_sgtb-016_7_3.pdf?id=2641)の14ページの入出力モードのFになります。このモードは、カウント値が設定値に達すると出力信号が出ますが表示は継続します。この出力信号をモータのON/OFFに使った場合、モータは急に止まらずチェーンが少し進みますが、このモードだと、最終的に進んだ数が表示されるので、その値を見て、設定値を少し変えれば、50カウントで止まるようにできます。表の右上の自己保持というのは、リセット入力があるまで出力信号がずっと出たまま(モータがOFFのまま)、ワンショットというのはある時間だけ出力されるものなので、自己保持のほうがいいと思います。

このタイプの電源は内蔵電池でなく外部電源が必要です。H7CZ-L8はAC100V~240V、H7CZ-L8D1はDC12V~24Vなので、6Vのバッテリを使うのなら、H7CZ-L8D1になります。DCコンバータで6Vを12V~24Vに昇圧すればいいです。電源電流は400mA程度なので、秋月のDCコンバータモジュール(http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07608/)が使えます。DCコンバータモジュールの最大入力電圧は5.5Vなので、6Vのバッテリを入力とする場合は、DCコンバータモジュールとバッテリ間に整流用ダイオード(http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07759/)を入れて、DCコンバータモジュールの入力電圧を1Vくらい下げるといいです。

端子配列は5ページに出ていますが、①-③間を短絡すれば表示値がリセットされます。チェーンの駒が通過したことを検出する回路の出力は①-④間につなぎます。カウント値が設定値になったらモータを止めるのであれば、モータの電源を⑧、モータを⑤につなげればいいです(⑤-⑧間にリレー接点が入っていて、接点電流は最大3A)。電源の+側は⑦、-側は②です。

H7EC-N-は単にカウント・リセットするだけで、値の設定はできないようです。

http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7e_-n_ds_j_9_1.pdf?id=229

設定された数値まで計数すると出力する機能があるのは「汎用カウンタ」のほうです。

http://www.fa.omron.co.jp/products/category/control-components/counters/general-purpose/

「カウント数をセット(最大50カウント)して置いて、そのカウント数になったらリレーがOFFになり、ゼロに復帰する 」

という動作は、H7CZの説明書(http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7cz_sgtb-016_7_3.pdf?id=2641)の14ページの入出力モードのFになります。このモードは、カウント値が設定値に達すると出力信号が出ますが表示は継続します。この出力信号をモータのON/OFFに使った場合、モータは急に止まらずチェーンが少し進みますが、このモードだと、最終的に進んだ数が表示されるので、その値を見て、設定値を少し変えれば、50カウントで止まるようにできます。表の右上の自己保持というのは、リセット入力があるまで出力信号がずっと出たまま(モータがOFFのまま)、ワンショットというのはある時間だけ出力されるものなので、自己保持のほうがいいと思います。

このタイプの電源は内蔵電池でなく外部電源が必要です。H7CZ-L8はAC100V~240V、H7CZ-L8D1はDC12V~24Vなので、6Vのバッテリを使うのなら、H7CZ-L8D1になります。DCコンバータで6Vを12V~24Vに昇圧すればいいです。電源電流は400mA程度なので、秋月のDCコンバータモジュール(http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07608/)が使えます。DCコンバータモジュールの最大入力電圧は5.5Vなので、6Vのバッテリを入力とする場合は、DCコンバータモジュールとバッテリ間に整流用ダイオード(http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07759/)を入れて、DCコンバータモジュールの入力電圧を1Vくらい下げるといいです。

端子配列は5ページに出ていますが、①-③間を短絡すれば表示値がリセットされます。チェーンの駒が通過したことを検出する回路の出力は①-④間につなぎます。カウント値が設定値になったらモータを止めるのであれば、モータの電源を⑧、モータを⑤につなげればいいです(⑤-⑧間にリレー接点が入っていて、接点電流は最大3A)。電源の+側は⑦、-側は②です。

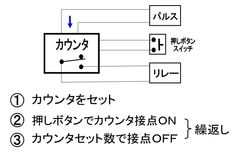

Re: inara1さん - motomura

2014/07/19 (Sat) 10:02:36

>CdSの型番は分かりますか

型番は不明ですが直径約5ミリです

---------------------------------

詳しい説明をありがとうございました。

>この出力信号をモータのON/OFFに使った場合、モータは急に止まらずチェーンが少し進みますが、

ここにリレーをつなげればブレーキでとまると思いますが、リレーは接続できますか?

電源は外部100VでOKです。

あまりにも詳しいので、じっくり読ませて頂きます。

今朝からいろいろと考えていましたが、H7CZは添付図のような動作ができますか?

誤解をされる私の「リセット」とは動作が終わったら再び同じ動作が出来るところまで戻ると言ういみです。 セット数値を「0」の戻す意味ではありません。

型番は不明ですが直径約5ミリです

---------------------------------

詳しい説明をありがとうございました。

>この出力信号をモータのON/OFFに使った場合、モータは急に止まらずチェーンが少し進みますが、

ここにリレーをつなげればブレーキでとまると思いますが、リレーは接続できますか?

電源は外部100VでOKです。

あまりにも詳しいので、じっくり読ませて頂きます。

今朝からいろいろと考えていましたが、H7CZは添付図のような動作ができますか?

誤解をされる私の「リセット」とは動作が終わったら再び同じ動作が出来るところまで戻ると言ういみです。 セット数値を「0」の戻す意味ではありません。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/19 (Sat) 11:02:59

inara1さん

オムロンH7CZで出来そうです。

「始めは内部接点OFFで、セット数になったら接点がONになり、自動リセット(リセット時間設定)で内部接点OFFになる。」

ということですので、外にリレーを付ければ押しボタンで外リレーがONと同時にモーターが動き、パルスをカウンタに送り、カウンタのセット数に達したらカウンタの接点がONになるので、このとき外リレーがOFFになるようにして、0.5秒くらいのリセットで繰り返しが出来そうです。

早速「H7CZ」を購入するつもりですが、このカウンタの接続や設定がわかるかが心配です。

とりあえずパルスのほうをよろしくお願いします。

オムロンH7CZで出来そうです。

「始めは内部接点OFFで、セット数になったら接点がONになり、自動リセット(リセット時間設定)で内部接点OFFになる。」

ということですので、外にリレーを付ければ押しボタンで外リレーがONと同時にモーターが動き、パルスをカウンタに送り、カウンタのセット数に達したらカウンタの接点がONになるので、このとき外リレーがOFFになるようにして、0.5秒くらいのリセットで繰り返しが出来そうです。

早速「H7CZ」を購入するつもりですが、このカウンタの接続や設定がわかるかが心配です。

とりあえずパルスのほうをよろしくお願いします。

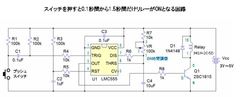

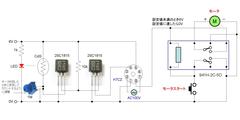

Re: inara1さん - inara1

2014/07/19 (Sat) 11:48:27

どういう動作か分かりました。

スイッチを押すたびに、ラダーチェーンが一定の長さだけ送り出されるようにしたいということですね。

オムロンの汎用カウンタH7CZを使ってそのような動作をさせるには、スイッチを押したときに、リセット信号を送って、カウント値を0に戻す必要があるので、少し複雑になります。

オムロンのカウンタを使わずに、デジタルICを使って計数させることもできます。その場合、電源は6Vだけでできます。スイッチを押したときにモータが回り始め、DIPスイッチで設定した回数だけ駒が進むとモータが止まります。もう1度スイッチを押すとまたモータが回り始め、DIPスイッチで設定した回数だけ駒が進むとモータが止まるという動作です。

オムロンのカウンタを使わない方法だと部品数も多くなるので動作確認にちょっと時間がかかります。最大カウント値が99個以下なら少し簡単になります。7セグメントLEDでカウント値を表示させることも可能ですが、配線が多くなってしまいます。

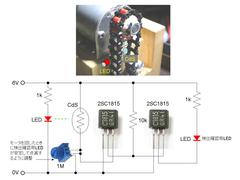

オムロンのカウンタを使う場合も使わない場合も、ラダーチェーンの進みを検出する回路が必要となります。最も簡単なのは添付図のようになります。この回路は単純にCdSを流れる電流でトランジスタをON/OFFしているので、周囲の明るさの影響を受けやすいですが、簡単な回路なので動作確認してみてはいかがでしょうか。LEDの光がCdSに届いたときに検出用LEDが消灯します。つまり、影になったときにだけ検出用LEDが点灯します。ラダーチェーンを動かしているときに半固定抵抗を調整して、検出用LEDの点滅がラダーチェーンの動きに同期するようにしてください。調整が悪いと、消灯したままや点灯したままになります。

2SC1815 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00881/

半固定抵抗(1MΩ) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06116/

スイッチを押すたびに、ラダーチェーンが一定の長さだけ送り出されるようにしたいということですね。

オムロンの汎用カウンタH7CZを使ってそのような動作をさせるには、スイッチを押したときに、リセット信号を送って、カウント値を0に戻す必要があるので、少し複雑になります。

オムロンのカウンタを使わずに、デジタルICを使って計数させることもできます。その場合、電源は6Vだけでできます。スイッチを押したときにモータが回り始め、DIPスイッチで設定した回数だけ駒が進むとモータが止まります。もう1度スイッチを押すとまたモータが回り始め、DIPスイッチで設定した回数だけ駒が進むとモータが止まるという動作です。

オムロンのカウンタを使わない方法だと部品数も多くなるので動作確認にちょっと時間がかかります。最大カウント値が99個以下なら少し簡単になります。7セグメントLEDでカウント値を表示させることも可能ですが、配線が多くなってしまいます。

オムロンのカウンタを使う場合も使わない場合も、ラダーチェーンの進みを検出する回路が必要となります。最も簡単なのは添付図のようになります。この回路は単純にCdSを流れる電流でトランジスタをON/OFFしているので、周囲の明るさの影響を受けやすいですが、簡単な回路なので動作確認してみてはいかがでしょうか。LEDの光がCdSに届いたときに検出用LEDが消灯します。つまり、影になったときにだけ検出用LEDが点灯します。ラダーチェーンを動かしているときに半固定抵抗を調整して、検出用LEDの点滅がラダーチェーンの動きに同期するようにしてください。調整が悪いと、消灯したままや点灯したままになります。

2SC1815 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00881/

半固定抵抗(1MΩ) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06116/

Re: inara1さん - motomura

2014/07/19 (Sat) 13:39:23

>オムロンの汎用カウンタH7CZを使ってそのような動作をさせるには、スイッチを押したときに、リセット信号を送って、カウント値を0に戻す必要があるので

リセット信号は自動でリセットされるようです。

リセット時間も調整可能だそうです。

----------------------------------------------

>最大カウント値が99個以下なら

最大60カウントです。

------------------------------------------------

>スイッチを押すたびに、ラダーチェーンが一定の長さだけ送り出される

それでSTOPです。

----------------------------------------------

>オムロンのカウンタを使わずに、デジタルICを使って計数させることもできます

デジタルICは手持ちがないと思いますので、とりあえずオムロンカウンタで添付図のようなリレーでいかがでしょうか?

----------------------------------------------

■パルス用の配線図のLEDは赤でしょうか?

■パルスの出力は検出確認用LEDのところから拾うのでしょうか?

■2SC1815は100個以上手持ちがあります。

■抵抗はhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00244/があります。

リセット信号は自動でリセットされるようです。

リセット時間も調整可能だそうです。

----------------------------------------------

>最大カウント値が99個以下なら

最大60カウントです。

------------------------------------------------

>スイッチを押すたびに、ラダーチェーンが一定の長さだけ送り出される

それでSTOPです。

----------------------------------------------

>オムロンのカウンタを使わずに、デジタルICを使って計数させることもできます

デジタルICは手持ちがないと思いますので、とりあえずオムロンカウンタで添付図のようなリレーでいかがでしょうか?

----------------------------------------------

■パルス用の配線図のLEDは赤でしょうか?

■パルスの出力は検出確認用LEDのところから拾うのでしょうか?

■2SC1815は100個以上手持ちがあります。

■抵抗はhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00244/があります。

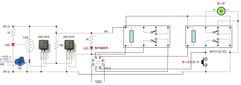

Re: inara1さん - inara1

2014/07/19 (Sat) 15:50:49

>リセット信号は自動でリセットされる

出力モードがCとRの場合はそうなるようですね。タイミング図では、最初にリセット信号を入れていますが、汎用カウンタの電源投入後はカウント値がリセットされるはずなので、最初のリセット信号は不要かもしれません。

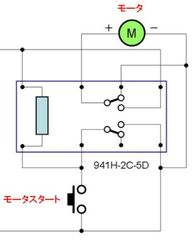

motomuraさんの自己保持方式を使った全体回路を添付します。モータOFF時にブレーキがかかるようにしました。カウンタにH7CZを使った場合のコネクタへの結線も示しました。

CdSの感度が最も高いのは緑色なので、CdSと組み合わせるLEDは緑色がいいですが、赤でも青でも白でも、半固定抵抗で感度調整できるので使えるはずです。

CdSは明るくなると抵抗値が下がりますが、LEDで照射したくらいではあまり低い抵抗値にならないので、半固定抵抗は抵抗値の大きなものを使わないと検出できません(1kΩのものではたぶんダメ)。

テストのときはつけなくていいですが、実機ではCdSの部分は外光が入らないようにカバーをつけてください。

2SC1815 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00881/

半固定抵抗(1MΩ) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06116/

ダイオード http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07759/

DCコンバータモジュール http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07608/

出力モードがCとRの場合はそうなるようですね。タイミング図では、最初にリセット信号を入れていますが、汎用カウンタの電源投入後はカウント値がリセットされるはずなので、最初のリセット信号は不要かもしれません。

motomuraさんの自己保持方式を使った全体回路を添付します。モータOFF時にブレーキがかかるようにしました。カウンタにH7CZを使った場合のコネクタへの結線も示しました。

CdSの感度が最も高いのは緑色なので、CdSと組み合わせるLEDは緑色がいいですが、赤でも青でも白でも、半固定抵抗で感度調整できるので使えるはずです。

CdSは明るくなると抵抗値が下がりますが、LEDで照射したくらいではあまり低い抵抗値にならないので、半固定抵抗は抵抗値の大きなものを使わないと検出できません(1kΩのものではたぶんダメ)。

テストのときはつけなくていいですが、実機ではCdSの部分は外光が入らないようにカバーをつけてください。

2SC1815 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00881/

半固定抵抗(1MΩ) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06116/

ダイオード http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07759/

DCコンバータモジュール http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07608/

Re: inara1さん - motomura

2014/07/19 (Sat) 16:50:09

いろいろとご心配かけました。

オムロンに注文したのは100V仕様ですのでコンバーターは付けないでいいですね。

モーターのブレーキを忘れていました。

オムロンの説明では、H7CZはカウントアップのときは内部接点がONになるだけだと言ってましたが、カタログを見るとNCとNOの接点があるように見えます。

もし、NCもあればリレーが1個ですみます。

良く確かめてみます。

オムロンに注文したのは100V仕様ですのでコンバーターは付けないでいいですね。

モーターのブレーキを忘れていました。

オムロンの説明では、H7CZはカウントアップのときは内部接点がONになるだけだと言ってましたが、カタログを見るとNCとNOの接点があるように見えます。

もし、NCもあればリレーが1個ですみます。

良く確かめてみます。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/20 (Sun) 18:13:25

100Vも使えるのですか。これまで電源は6Vのバッテリだけだったのでポータブルの織機だと思ってました。

H7CZの出力はTransfer接点(C接点)です。コネクタの⑧が共通、⑤がNC、⑥がNOです。

H7CZの出力はTransfer接点(C接点)です。コネクタの⑧が共通、⑤がNC、⑥がNOです。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/20 (Sun) 21:02:03

本当は6Vにしたいのですが、DCコンバーターがこんなに簡単に入手出来る事を知らなかったので100Vで注文してしまいました。

12Vならバッテリーをもう一つ買えば済みますが。

昨日、オムロンではNOだけだと言っていましたが、図を見て納得出来ないので今日また電話で確認しました。

やはりNOとNCが正しいとのことでした。

書いて頂いた配線図は1個のリレーで作りましたが、ブレーキがききません、OFFのとき発電してリレーを作動させるようです。どこかに何かを挿入すればよさそうですがどこに何を入れていいのかわかりませんのでよろしくお願いします。

12Vならバッテリーをもう一つ買えば済みますが。

昨日、オムロンではNOだけだと言っていましたが、図を見て納得出来ないので今日また電話で確認しました。

やはりNOとNCが正しいとのことでした。

書いて頂いた配線図は1個のリレーで作りましたが、ブレーキがききません、OFFのとき発電してリレーを作動させるようです。どこかに何かを挿入すればよさそうですがどこに何を入れていいのかわかりませんのでよろしくお願いします。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/21 (Mon) 17:44:16

Re: inara1さん - inara1

2014/07/21 (Mon) 18:09:03

黒いU字のものがCdS-LEDのカバーですね。チェーンが動くとリレーがカチカチ、LEDが点滅しましたか。

可変抵抗は1MΩのものがあったのでしょうか。

モータのブレーキはモータの端子間を短絡です。

その図

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1405857724.jpg

でも、モータの-側をGND(0V)に接続しておいて、モータの+側を共通接点に、NC側をGNDに、NO側を+6Vに接続してあるので、リレーOFF時はブレーキ、リレーONで回転になります。

その回路(リレー1個)のリレーコイルの上側のラインをオムロンタイマのリレー出力のNC接点に接続し、共通接点を+6Vに接続すれば、スイッチを押してからタイマ動作までの間はモータが回り、タイマが動作するとモータ停止(ブレーキ)になります。

モータ側のリレーが一旦OFFになると、自己保持もOFFになるので、再度スイッチを押せば同じ動作の繰り返しになります。

可変抵抗は1MΩのものがあったのでしょうか。

モータのブレーキはモータの端子間を短絡です。

その図

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1405857724.jpg

でも、モータの-側をGND(0V)に接続しておいて、モータの+側を共通接点に、NC側をGNDに、NO側を+6Vに接続してあるので、リレーOFF時はブレーキ、リレーONで回転になります。

その回路(リレー1個)のリレーコイルの上側のラインをオムロンタイマのリレー出力のNC接点に接続し、共通接点を+6Vに接続すれば、スイッチを押してからタイマ動作までの間はモータが回り、タイマが動作するとモータ停止(ブレーキ)になります。

モータ側のリレーが一旦OFFになると、自己保持もOFFになるので、再度スイッチを押せば同じ動作の繰り返しになります。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/21 (Mon) 18:32:52

リレーでいろいろな回路を作るサイトがあります。

http://www.tsystem.jp/freecircuit/

デジタルICでできることはほとんどできるようです。昔のコンピュータはリレーを使っていたので当たり前ですが。

http://www.tsystem.jp/freecircuit/

デジタルICでできることはほとんどできるようです。昔のコンピュータはリレーを使っていたので当たり前ですが。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/21 (Mon) 19:54:38

■チエーンが動いてLEDがチカチカ、リレーがカチカチします、これに今使用中のカウンターをつないでカウントします。

■1MΩかなかったので2MΩで間に合わせしました。

これでも調整巾は余裕です。

後はオムロンのカウンタを待つだけです、多分明日発送の明後日到着だと思います。

添付写真は黒いのでわかりにくいです。

■1MΩかなかったので2MΩで間に合わせしました。

これでも調整巾は余裕です。

後はオムロンのカウンタを待つだけです、多分明日発送の明後日到着だと思います。

添付写真は黒いのでわかりにくいです。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/21 (Mon) 19:57:40

無事動作して良かったです。

明日から仕事なので、しばらく音信不通になります。

明日から仕事なので、しばらく音信不通になります。

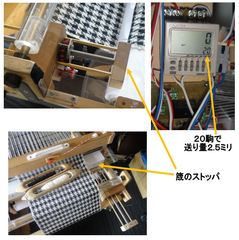

Re: inara1さん - motomura

2014/07/23 (Wed) 14:37:30

inara1さん

全て完成しました

現在のモーターギャヘッドは1/300ですが、1/150に変えてみたところ電子カウンタは読み取れませんでした。

今迄のカウンタはちゃんと読み取れました。

添付写真の「筬」(おさ)とは、櫛形に糸を通して横糸を手前に寄せるものです。

現在、織っているマフラーは1センチに4本の横糸ですから、スケスケで間隔を開けて織っています。

今迄は間隔を同じにすることに神経を使っていましたが、今度はスイッチを1回押せば手前の止まるところまでもってきてピッタリ揃います。

いろいろと有難うございました。

全て完成しました

現在のモーターギャヘッドは1/300ですが、1/150に変えてみたところ電子カウンタは読み取れませんでした。

今迄のカウンタはちゃんと読み取れました。

添付写真の「筬」(おさ)とは、櫛形に糸を通して横糸を手前に寄せるものです。

現在、織っているマフラーは1センチに4本の横糸ですから、スケスケで間隔を開けて織っています。

今迄は間隔を同じにすることに神経を使っていましたが、今度はスイッチを1回押せば手前の止まるところまでもってきてピッタリ揃います。

いろいろと有難うございました。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/24 (Thu) 20:46:40

始めの配線ではカウントしなかったので添付図のように変更してあります。

スピードに関係なくカウントしなかった原因はなんでしょうか。

計数速度も変更してみました。

H7CZのカウント入力(4,1)には電圧を印加してはいけませんか?

出来ればリレーを1個にしたいと思います。

スピードに関係なくカウントしなかった原因はなんでしょうか。

計数速度も変更してみました。

H7CZのカウント入力(4,1)には電圧を印加してはいけませんか?

出来ればリレーを1個にしたいと思います。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/26 (Sat) 09:54:25

H7CZのカウンタ入力に電圧をかけてはいけないのでしょうか(カウンタ部分の回路図を見る限り問題ないように思えますが)。

カウンタ入力に電圧がかかっているのは、確認用LEDがついているからです。それを外して、添付図のようにすれば、リレーが1個だけで済むかもしれません。こちらにはH7CZがないので実機での確認をお願いします。

カウンタ入力に電圧がかかっているのは、確認用LEDがついているからです。それを外して、添付図のようにすれば、リレーが1個だけで済むかもしれません。こちらにはH7CZがないので実機での確認をお願いします。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/26 (Sat) 13:38:14

さっそく試してみましたがカウントしません。

6V、0Vにはなっています。

取りあえずいまのままで大丈夫です。

いろいろとありがとうございました。

----------------------------------------

<参考>

入力方式

「無電圧入力」

「短絡時インピーダンス:1KΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100KΩ以上」

------------------------------------------

このような定格になっていますが私には理解できません。

6V、0Vにはなっています。

取りあえずいまのままで大丈夫です。

いろいろとありがとうございました。

----------------------------------------

<参考>

入力方式

「無電圧入力」

「短絡時インピーダンス:1KΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100KΩ以上」

------------------------------------------

このような定格になっていますが私には理解できません。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/26 (Sat) 13:54:10

モータをゆっくり動かしたとき、あるいは、手でLED光をさえぎったとき、修正後の回路

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406336065.jpg

で、H7CNのコネクタの①-④間の電圧は何Vと何Vの間を行ったり来たりしますか。低いほうが0.1V未満、高いほうは14Vくらいのはずです。そうなっていれば動作するはずですが。

カウント回路の入力部分は説明書

http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7cz_sgtb-016_7_3.pdf?id=2641

の5ページ目の右上のように、14Vでプルアップされているので、2SC1815がONのときは、カウント入力端子電圧は0.1V未満、2SC1815がOFFのときはほぼ14Vになります。カウントの境界電圧は14Vの半分(7V)くらいなので、この電圧をまたいで変化すればカウントされるはずです。説明書に書いてある3V以下というのは、7Vから4Vのマージンを見込んだ電圧だと思います。

http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454800/454703/full/454703_1406336065.jpg

で、H7CNのコネクタの①-④間の電圧は何Vと何Vの間を行ったり来たりしますか。低いほうが0.1V未満、高いほうは14Vくらいのはずです。そうなっていれば動作するはずですが。

カウント回路の入力部分は説明書

http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h7cz_sgtb-016_7_3.pdf?id=2641

の5ページ目の右上のように、14Vでプルアップされているので、2SC1815がONのときは、カウント入力端子電圧は0.1V未満、2SC1815がOFFのときはほぼ14Vになります。カウントの境界電圧は14Vの半分(7V)くらいなので、この電圧をまたいで変化すればカウントされるはずです。説明書に書いてある3V以下というのは、7Vから4Vのマージンを見込んだ電圧だと思います。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/26 (Sat) 14:35:35

H7CNのコネクタの②と⑦にはAC100Vが来ているので感電には注意してください。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/26 (Sat) 16:23:57

>①-④間の電圧は何Vと何Vの間を行ったり来たりしますか

高い方は6.2Vと低い方が0.03Vです

手で④端子に線を接触させたり、離したりするとカウントします。

高い方は6.2Vと低い方が0.03Vです

手で④端子に線を接触させたり、離したりするとカウントします。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/26 (Sat) 16:40:31

CdSの抵抗値は500Ω前後なので現在は固定470Ωをつけています

Re: inara1さん - inara1

2014/07/26 (Sat) 18:04:14

>高い方は6.2Vと低い方が0.03V

6.2Vのほうが問題です。これが7V以上ないとカウントしません。トランジスタが完全にOFFになっていないのが原因のようです。

CdSにLED光が当たった状態にしておいて、①-④間の電圧が7V以上になるように(できれば10V以上になるように)、可変抵抗を調整してください。

その後、CdSにLED光が当たっていない状態にしたとき、①-④間の電圧が3V以下になっていれば、正しくカウントされるはずです。3Vより大きいときは、可変抵抗を調整して3Vより大きくなるようにしてください。

つまり

・CdSにLED光が当たったときに①-④間の電圧が7V以上

・CdSにLED光が当たっていないときに①-④間の電圧が3V以下

というのが両立するように調整してください。もし両立しないときは、10kΩの抵抗を22kΩや33kΩに変更して、同様の調整をしてみてください。

6.2Vのほうが問題です。これが7V以上ないとカウントしません。トランジスタが完全にOFFになっていないのが原因のようです。

CdSにLED光が当たった状態にしておいて、①-④間の電圧が7V以上になるように(できれば10V以上になるように)、可変抵抗を調整してください。

その後、CdSにLED光が当たっていない状態にしたとき、①-④間の電圧が3V以下になっていれば、正しくカウントされるはずです。3Vより大きいときは、可変抵抗を調整して3Vより大きくなるようにしてください。

つまり

・CdSにLED光が当たったときに①-④間の電圧が7V以上

・CdSにLED光が当たっていないときに①-④間の電圧が3V以下

というのが両立するように調整してください。もし両立しないときは、10kΩの抵抗を22kΩや33kΩに変更して、同様の調整をしてみてください。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/26 (Sat) 21:43:37

先ほど涼しくなったので歩いて25分の「スーパービバホーム」へ行ってきました。

また少し改造します。

帰ってさっそく適当な可変抵抗器がなかったので2MでTESTの結果、大体300Ω位でカウントしましたので固定抵抗330Ωをつけたところカウントしました。

明日、270Ωでテストしてリレーにつないでみて報告します。

また少し改造します。

帰ってさっそく適当な可変抵抗器がなかったので2MでTESTの結果、大体300Ω位でカウントしましたので固定抵抗330Ωをつけたところカウントしました。

明日、270Ωでテストしてリレーにつないでみて報告します。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/27 (Sun) 08:19:43

270Ωでもカウントしましたので300Ω固定にしました。

リレーはまだですが今日中に作ってみます。

リレーはまだですが今日中に作ってみます。

Re: inara1さん - inara1

2014/07/27 (Sun) 08:50:25

300Ωのときの①-④間の電圧は、CdSにLED光が当たったときと当たっていないときで何Vでしょうか。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/27 (Sun) 14:09:05

①-④間の電圧は14.5V-0.8Vです。

リレーはブレーキが効かないので、リレーのスタートボタンとリレーコイル間を切ることで解決しました。

リレーはブレーキが効かないので、リレーのスタートボタンとリレーコイル間を切ることで解決しました。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/30 (Wed) 07:50:38

カウントしなくなりました。

今迄、急にカウントしなくてその度に抵抗で調整していましたが、今回はいろいろ試してみましたがカウントしません。

新しく作り直しましたがカウントしません。

H7CZの④と①を短絡させるとカウントします。

-----------------------------------------------

原因がわかりませんがH7CZの設定値がいつの間にか6桁に変っていました。

設定値20にしていましたが、16????となっていました。

今迄、急にカウントしなくてその度に抵抗で調整していましたが、今回はいろいろ試してみましたがカウントしません。

新しく作り直しましたがカウントしません。

H7CZの④と①を短絡させるとカウントします。

-----------------------------------------------

原因がわかりませんがH7CZの設定値がいつの間にか6桁に変っていました。

設定値20にしていましたが、16????となっていました。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/30 (Wed) 19:01:44

計測結果

CdSの両端測定で

可変抵抗2MΩの場合(電源6.4V)

左へいっぱい回して

光があたった場合 5.73V

光があたらない場合6.39V

右へいっぱい回して

光があたった場合 5.59V

光があたらない場合5.74V

H7CZの④と①

左へいっぱい回して

光があたらない場合5.2mmV

その他は安定しなくて測定不能でした

2回新しく作りましたがほとんど同じ結果でした。

CdSの両端測定で

可変抵抗2MΩの場合(電源6.4V)

左へいっぱい回して

光があたった場合 5.73V

光があたらない場合6.39V

右へいっぱい回して

光があたった場合 5.59V

光があたらない場合5.74V

H7CZの④と①

左へいっぱい回して

光があたらない場合5.2mmV

その他は安定しなくて測定不能でした

2回新しく作りましたがほとんど同じ結果でした。

Re: inara1さん - motomura

2014/07/30 (Wed) 20:49:40

今迄ちゃんと動作していたのに、突然この様になったのは本当に不思議です。今迄が何だったのでしょうか?

よーく考えましたが理解できません。

取り敢えずマイクロスイッチで検知していますがスピードの限界が低いのと寿命が心配です。

よーく考えましたが理解できません。

取り敢えずマイクロスイッチで検知していますがスピードの限界が低いのと寿命が心配です。

Re: inara1さん - motomura

2014/08/01 (Fri) 09:52:13

Re: inara1さん - motomura

2014/08/01 (Fri) 17:09:00

inara1さん !!!

原因がわかりました!!!

H7CZの④と①に入れる極性がありました。

ケーブルを入れ替えて解決しました。

いろいろとご心配をおかけしました。

原因がわかりました!!!

H7CZの④と①に入れる極性がありました。

ケーブルを入れ替えて解決しました。

いろいろとご心配をおかけしました。

Re: inara1さん - inara1

2014/08/01 (Fri) 18:07:19

>④と①に入れる極性がありました

極性はありますよ。こちらで描いた回路図では①をGND側(低電圧側)にしています。

原因が分かって良かったです。

極性はありますよ。こちらで描いた回路図では①をGND側(低電圧側)にしています。

原因が分かって良かったです。

Re: inara1さん - motomura

2014/08/01 (Fri) 18:25:28

無電圧入力のつもりでどちらでも良いと思っていました。

勉強になりました。

勉強になりました。

Re: inara1さん - motomura

2014/08/10 (Sun) 09:26:38

inara1さん

新しい掲示板をご覧ください。

新しい掲示板をご覧ください。

Re: inara1さん - inara1

2014/08/10 (Sun) 12:20:49

拝見しました。

新掲示板に初めて書き込みました。

添付URLにジャンプするときは1度確認がはいるのですね。

動画リストにありませんでしたが、以前の織機の動画は削除されたのでしょうか。

新掲示板に初めて書き込みました。

添付URLにジャンプするときは1度確認がはいるのですね。

動画リストにありませんでしたが、以前の織機の動画は削除されたのでしょうか。

Re: inara1さん - motomura

2014/08/10 (Sun) 12:36:46

inara1さん

新しい掲示板はすんなり見えないようですね。

以前のは削除しました。

この掲示板ではどうでしょうか。

https://www.youtube.com/watch?v=KsFZpBZhD2o&feature=youtu.be

新しい掲示板はすんなり見えないようですね。

以前のは削除しました。

この掲示板ではどうでしょうか。

https://www.youtube.com/watch?v=KsFZpBZhD2o&feature=youtu.be

デジタル信号の差分演算 - ok-909

2014/08/03 (Sun) 13:36:29

添付のような波形で、s1信号とs2信号は10usの遅れがあります。演算式でs1-s2とするとs2信号の立ち上がりが常に一定ではなく、s1-s2の計算結果が周期的にかわります。

本来なら演算結果は一定であるはずです。

上記内容の改善でよい方法はありますか?

本来なら演算結果は一定であるはずです。

上記内容の改善でよい方法はありますか?

Re: デジタル信号の差分演算 - inara1

2014/08/03 (Sun) 17:17:30

添付図はこちらで実行した結果ですが、s1-s2はV1の周期で変化します。

s1はV1をサンプル&ホールドした値、s2はs1を遅延した信号なので、添付図の波形のように、V(s1)の波形はV1の内側に接する階段状になり、V(s2)の波形はV(s1)より遅れたものになります。したがって、V(s2)-V(s1)は、ホールドする時間間隔でのV1の変化分になります。V1が正弦波なら、一定間隔でサンプル&ホールドしたときの変化分は一定でなく、波の山と谷に近いほど変化が少なくなるので、s1-s2はV1の周期で変化するはずです。

ご質問の図ではサンプリング信号(V2)の周期が分かりませんが、これがT[s]のとき、n番目のサンプリング時のs1の電圧は、V1の周波数をf[Hz]としたとき

V(s1)=sin(2*π*f*n*T)

1つ前のV(s1)の値なので

V(s2)=sin{2*π*f*(n-1)*T}

となって、V(s2)-V(s1)は一定値にはなりません。

なお、サンプリング信号(V2)を矩形波としたとき、波形のTrase(立上がり時間)とTfall(立下り時間)の欄に0と書いても、LTspiceでは0ではない適当な値に変えてシミュレーションしてしまいます。そのため、矩形波の立上がりと立下り時間は周期の1/1000など、0でない値を書き込んだほうがいいです。

また、LTspiceの波形描画は、データを適当に間引いて表示するので、細かい波形が表示されないときがあります。その場合は、オプションコマンドで

.options plotwinsize=0

というのを追加すれば、省略しない波形を得ることができます。

s1はV1をサンプル&ホールドした値、s2はs1を遅延した信号なので、添付図の波形のように、V(s1)の波形はV1の内側に接する階段状になり、V(s2)の波形はV(s1)より遅れたものになります。したがって、V(s2)-V(s1)は、ホールドする時間間隔でのV1の変化分になります。V1が正弦波なら、一定間隔でサンプル&ホールドしたときの変化分は一定でなく、波の山と谷に近いほど変化が少なくなるので、s1-s2はV1の周期で変化するはずです。

ご質問の図ではサンプリング信号(V2)の周期が分かりませんが、これがT[s]のとき、n番目のサンプリング時のs1の電圧は、V1の周波数をf[Hz]としたとき

V(s1)=sin(2*π*f*n*T)

1つ前のV(s1)の値なので

V(s2)=sin{2*π*f*(n-1)*T}

となって、V(s2)-V(s1)は一定値にはなりません。

なお、サンプリング信号(V2)を矩形波としたとき、波形のTrase(立上がり時間)とTfall(立下り時間)の欄に0と書いても、LTspiceでは0ではない適当な値に変えてシミュレーションしてしまいます。そのため、矩形波の立上がりと立下り時間は周期の1/1000など、0でない値を書き込んだほうがいいです。

また、LTspiceの波形描画は、データを適当に間引いて表示するので、細かい波形が表示されないときがあります。その場合は、オプションコマンドで

.options plotwinsize=0

というのを追加すれば、省略しない波形を得ることができます。

Re: デジタル信号の差分演算 - ok-909

2014/08/03 (Sun) 19:05:16

いつも解答ありがとうございます。

サンプリング周期は100kHzです。

.options plotwinsize=0を追加しましたが、改善しませんでした。

波形を添付します。

階段状の波形が一部傾斜のあるような波形になっていしまいます。

maximum timestep=1nにしてみましたが改善しませんでした。

サンプリング周期は100kHzです。

.options plotwinsize=0を追加しましたが、改善しませんでした。

波形を添付します。

階段状の波形が一部傾斜のあるような波形になっていしまいます。

maximum timestep=1nにしてみましたが改善しませんでした。

Re: デジタル信号の差分演算 - inara1

2014/08/05 (Tue) 05:38:50

サンプリング周波数を大きくすると同じ症状が出ました。

コントロールパネル(メニューのTools→Control Panel)のSPICEタブの Reltolをデフォルトの0.001から0.0001に変更すると、その症状はなくなりました。

コントロールパネルの設定を変更せず、オプションコマンドで

.options reltol=0.0001

と書いてもいいです。

コントロールパネル(メニューのTools→Control Panel)のSPICEタブの Reltolをデフォルトの0.001から0.0001に変更すると、その症状はなくなりました。

コントロールパネルの設定を変更せず、オプションコマンドで

.options reltol=0.0001

と書いてもいいです。

Re: デジタル信号の差分演算 - ok-909

2014/08/06 (Wed) 21:40:07

どうしても質問した動作がよくならず質問しました。

inara1さんの解答通りよくなりました。

いつも解答ありがとうございます。

解答の的確さ、速さにいつも感心します。

大変助かりました。

inara1さんの解答通りよくなりました。

いつも解答ありがとうございます。

解答の的確さ、速さにいつも感心します。

大変助かりました。

6桁周波数カウンタの作製 - inara1

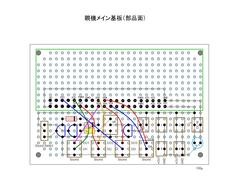

2014/08/03 (Sun) 20:05:46

標準CMOSロジックICを使ったオーソドックスな6桁の周波数カウンタを作りました。写真は、秋月のファンクションジェネレータキット(miniDDSkit)

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06298/

で500kHzの正弦波の出力をカウンタに入力したときの周波数表示(Hz単位)です。

基準信号は外部の別のファンクションジェネレータから加えています。この基準信号が1Hzのとき、表示の単位はHz(1秒ごとに更新)、10Hzのときの表示の単位は10Hz(0.1秒ごとの更新)になります。基板スペースの制約のために、基準信号と分周器は別としました(後で別基板で作製予定)。添付写真の基板は、基準信号の1周期の間に入力信号のパルスを数えるだけのものです。基準信号の立上がりのタイミングでLED表示を変更しているので、測定中に表示がちらつくことはありません。基準信号を外部から与えれば、この回路だけで基本動作を確認できます。

ロジックICは以下の5個です。

MC14553(3桁のカウンタIC) 2個 若松通商で購入

MC14543(7セグメントデコーダ) 2個 若松通商で購入

TC4583(6回路入りシュミットインバータ) 1個

MC14553は3桁の7セグメントLEDをダイナミック駆動するためのICなので、7セグメントLEDは3桁のカソードコモンのものを2個使っています。

7セグメントLED表示器 超高輝度赤色3文字(3桁)(カソードコモン)C-533SR http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00649/

回路図と配線図は、基準信号と分周器の基板ができてから添付します。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06298/

で500kHzの正弦波の出力をカウンタに入力したときの周波数表示(Hz単位)です。

基準信号は外部の別のファンクションジェネレータから加えています。この基準信号が1Hzのとき、表示の単位はHz(1秒ごとに更新)、10Hzのときの表示の単位は10Hz(0.1秒ごとの更新)になります。基板スペースの制約のために、基準信号と分周器は別としました(後で別基板で作製予定)。添付写真の基板は、基準信号の1周期の間に入力信号のパルスを数えるだけのものです。基準信号の立上がりのタイミングでLED表示を変更しているので、測定中に表示がちらつくことはありません。基準信号を外部から与えれば、この回路だけで基本動作を確認できます。

ロジックICは以下の5個です。

MC14553(3桁のカウンタIC) 2個 若松通商で購入

MC14543(7セグメントデコーダ) 2個 若松通商で購入

TC4583(6回路入りシュミットインバータ) 1個

MC14553は3桁の7セグメントLEDをダイナミック駆動するためのICなので、7セグメントLEDは3桁のカソードコモンのものを2個使っています。

7セグメントLED表示器 超高輝度赤色3文字(3桁)(カソードコモン)C-533SR http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00649/

回路図と配線図は、基準信号と分周器の基板ができてから添付します。

spiceでステップごとに抵抗変化 - mulucky

2014/07/18 (Fri) 00:23:45

はじめて投稿します。

コイルと抵抗とで構成された回路計算を検討しています。コイルは温度によって抵抗を変えて計算します。spiceでは固定抵抗の入力はできますが、ステップごとに別のサブルーチンで計算した抵抗に変えることはできないと認識しています。LTSpiceでは時間を変数として多項式近似による抵抗値を入力できるということなので、ゼロステップからnステップ目までの各ステップでの発熱からコイル温度を計算し、多項式で近似した抵抗値を使ってn+1ステップ目の電流を計算するというループを繰り返すことを試みています。この方法では無駄な計算が多いですが、よい方法がありましたらご教示願えれば幸いです。宜しくお願いします。

コイルと抵抗とで構成された回路計算を検討しています。コイルは温度によって抵抗を変えて計算します。spiceでは固定抵抗の入力はできますが、ステップごとに別のサブルーチンで計算した抵抗に変えることはできないと認識しています。LTSpiceでは時間を変数として多項式近似による抵抗値を入力できるということなので、ゼロステップからnステップ目までの各ステップでの発熱からコイル温度を計算し、多項式で近似した抵抗値を使ってn+1ステップ目の電流を計算するというループを繰り返すことを試みています。この方法では無駄な計算が多いですが、よい方法がありましたらご教示願えれば幸いです。宜しくお願いします。

Re: spiceでステップごとに抵抗変化 - inara1

2014/07/18 (Fri) 20:09:13

LT-spiceでは、抵抗値が時間変化するような抵抗を定義することができます。それを使えば、発熱によって直流抵抗が変わるコイルを過渡シミュレーションに組み込むことができます。

具体例は明日添付します。

具体例は明日添付します。

Re: spiceでステップごとに抵抗変化 - mulucky

2014/07/19 (Sat) 02:00:36

inara1さん

早速コメントいただき有難うございます。

私が描いている計算の流れはこんな感じです。

(データ引渡しなどこんな風にはいかないかもしれませんが)

①LT-spiceでコイル抵抗初期値に対して電流計算

②電流、抵抗からコイルのジュール発熱計算

③初期温度から、発熱と比熱を用いて温度差⊿Tを計算して次ステップのコイル温度Tを更新

④温度からコイル抵抗計算(別に作成したコードを使用。spiceの電流出力を外部ファイルなど何らかの形で受け取る。計算した抵抗値も外部ファイル経由などでspiceに戻す)

⑤コイル抵抗値を用いて次のステップの電流計算

を繰り返す。

spiceでの電流計算時に前のステップの状態を保持していれば、コイル抵抗値だけを変更して次のステップの電流を計算できるので、それができれば大変ありがたいですが、無理でしょうか。お知恵を拝借できればと思います。

宜しくお願い致します。

早速コメントいただき有難うございます。

私が描いている計算の流れはこんな感じです。

(データ引渡しなどこんな風にはいかないかもしれませんが)

①LT-spiceでコイル抵抗初期値に対して電流計算

②電流、抵抗からコイルのジュール発熱計算

③初期温度から、発熱と比熱を用いて温度差⊿Tを計算して次ステップのコイル温度Tを更新

④温度からコイル抵抗計算(別に作成したコードを使用。spiceの電流出力を外部ファイルなど何らかの形で受け取る。計算した抵抗値も外部ファイル経由などでspiceに戻す)

⑤コイル抵抗値を用いて次のステップの電流計算

を繰り返す。

spiceでの電流計算時に前のステップの状態を保持していれば、コイル抵抗値だけを変更して次のステップの電流を計算できるので、それができれば大変ありがたいですが、無理でしょうか。お知恵を拝借できればと思います。

宜しくお願い致します。

Re: spiceでステップごとに抵抗変化 - inara1

2014/07/19 (Sat) 05:58:56

添付図は、インダクタンスL1、直流抵抗R0(常温で10Ω)のコイルに10Vのステップ電圧を印加したときの、コイル電流とコイル温度の過渡応答をLT-spiceでシミュレーションした結果です。

下のグラフのV(temp)がコイルの上昇温度、I(B1)がコイルに流れる電流です。縦軸の左側が上昇温度(単位はVとなっていますが1V=1℃です)、右側がコイルに流れる電流です。コイルに流れる電流が最初は徐々に大きくなっているのはインダクタンスの影響で、ある時間で最大値に達し、その後徐々に小さくなっていきます。電流値が下がっていくのは温度上昇による抵抗値の上昇のためです。充分時間が経過するとコイルの上昇温度も電流も定常値になっていきます。

B1が「抵抗値の温度依存がある抵抗」です。B1は、LT-spiceのメニューの Edit → Comonent → bi で出てくるビヘイビア電流源です。この記号を右クリックしたときに、Value欄に書かれた I=F(...) を消して

R=式

と書くと、時間変化する抵抗値を定義できます。R=の右辺の式は、添付図の例では

{R0}*(1+{a}*V(temp)) --- (1)

となっていますが、R0は常温での抵抗値、a は抵抗値の温度係数、V(temp) は抵抗の上昇温度です。

R0とaの数値は

.param R0=10 a=2000e-6 Rth=50 tc=1

で指定しているように定数としています。aに温度依存を持たせる場合は、温度 V(temp)の関数として式(1)の中に書いてもいいです。

このように、V(temp)が時間変化したとき、B1の抵抗値は式(1)のように変化することになります。LT-spiceでは、ユーザが定義した変数を式の中で使うときには、{}で囲む約束があるのでそのようにしています。

V(temp)というのは、添付図のビヘイビア電圧源B2の出力電圧です。これは、メニューの Edit → Comonent → bv で出てくる記号です。この記号を右クリックしたときに、Value欄に

V=式